ここに集まったのは、心の振動みたいなもの。

みんなで共鳴すると、次の時代の風景が見えてくる。

TURN on the EARTH

~わたしはちきゅうのこだま~

半透明の幕でゆるやかに区切られた10の空間。東京藝術大学大学美術館で7月23日~9月6日に開催された展覧会「TURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~」の会場だ。ここでは、障害の有無、世代、性、国籍、住環境などの属性や背景の違いを超えた多様な人々の出会い、表現を生み出すアートプロジェクト「TURN」の海外編に参加した10組のアーティストの作品が展示されていた。

海外での活動の報告か、と思いきや、そこには観る者の予想を上回って引きつけるいくつかの仕掛けがあった。まず、展示作品が新作であったこと。今回の作品は各アーティストが現地で行ってきた活動をもとに、国内で新たに DOOR(「アート× 福祉」をテーマに「多様な人々が共生できる社会」を支える人材を育成する東京藝術大学のプロジェクト)の受講生とワークショップを行い、新型コロナウィルスの感染拡大など今起きていることを踏まえ、オンラインで交流しながら制作したもの。また、AR(拡張現実)を使った展示もポイントのひとつ。会場に点在する絵にタブレット端末をかざすと、海外の福祉施設などでの交流の様子をとらえた映像やテキストなどが現れた。ここではそうした展示の様子をアーティストの言葉と共に紹介する。

※TURNを監修する日比野克彦さんのインタビュー、アーティストの五十嵐靖晃さん、布下翔碁さんによる作品制作ワークショップの様子はこちら。

- Thread journey/糸の旅五十嵐靖晃

- オブラディ・ソンブラ!キューバ・チーム[中村奈緒子、徳本萌子、松橋和也]

- 道行き形式 ハイブリッド パフォーマンス プロジェクト「The Sign Symphony ― シッチョイサ」大西健太郎

- きこえる庭小野龍一

- 世界を包む形 – 窓と太陽 –岩田とも子

- 球体の家:

信頼のためのエチュード『食卓物語』永岡大輔 - 土から生まれ、土に還る布下翔碁

- 繋ぐ、混ざり合うそねまい

- 自分の地層を作る髙岡太郎

- 浮遊する傷 2020許允(ホ・ユン)

- 依代瀧口幸恵

Thread journey/糸の旅

五十嵐靖晃

アーティストより

「Thread journey / 糸の旅」は、新型コロナウイルス感染症の影響で移動や人と会うことが制限される今、糸を巻き、その糸玉を送ることで参加できるアートプロジェクトです。家であなたが巻いた糸玉があなたの代わりに旅をします。糸を巻くことでの内面的な旅、その糸玉を送ることで物理的な旅、2つの旅を試みます。世界中の誰もが参加対象者です。集合場所は東京藝術大学の大学美術館。私はこれまで糸を使って、国内外、障害の有無を問わず、言葉に頼らない交流を行ってきました。人が巻く多くの糸玉は丸形ですが、東京の福祉施設に通う宇佐美くんはダイヤ形になり、ブラジルの自閉症児療育施設に通うケントくんも、なんとダイヤ形になりました。またペルーの遺跡の村から発掘される糸玉は全て卵形なのだそうです。

これらの出会いから、糸を巻く所作は人類の深い記憶と結びついており、誰かが巻いた糸玉はその人らしさが形になっていると考えるようになりました。

WORKSHOP

オンラインで糸巻きワークショプを開催。参加者は以下の12の質問に答えながら糸を巻き、これまでの記憶や今の自分と向き合う内面的な旅を試みた。

- 〈あなたの国(自分が育った国)〉

- 〈あなたの地域(自分が育った地域)〉

- 〈あなたの山(自分が育った山)〉

- 〈あなたの川(自分が育った川)〉

- 〈あなたの海(自分が育った海)〉

- 〈あなたのコミュニティ(部族や自分が育ったコミュニティ)〉

- 〈あなたの母の名前〉

- 〈あなたの父の名前〉

- 〈あなたの名前〉

- 〈あなたの年齢〉

- 〈あなたの身長〉

- 〈あなたの今行きたい場所〉

12の質問への回答は糸玉画像と共にTURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~ WEBサイトにて紹介されている。

ARTIST

五十嵐靖晃 1978年千葉生まれ。人々との協働を通じて、その土地の暮らしと自然とを美しく接続させ、景色をつくり変えるような表現活動を各地で展開。美術はこの時代、多様な人々をつなげるものとしてあると考える。2005年にヨットで日本からミクロネシアまで約4000km航海した経験から“海からの視座”を活動の根底とする。代表的なプロジェクトは「くすかき」(太宰府天満宮、2010~)、「そらあみ」(瀬戸内国際芸術祭、2013・2016・2019)、「時を束ねる」(南極ビエンナーレ2017)など。TURN は2015年から参加。東京の障害者就労支援施設クラフト工房 La Mano との交流は継続しており、La Mano の糸を持って、2016年はブラジルのサンパウロにある自閉症児療育施設 PIPA、2017年にはペルーのリマにある障害者施設 Cerrito Azul に約1ヶ月通い、糸を使って言葉に頼らない交流と制作展示を行ってきた。

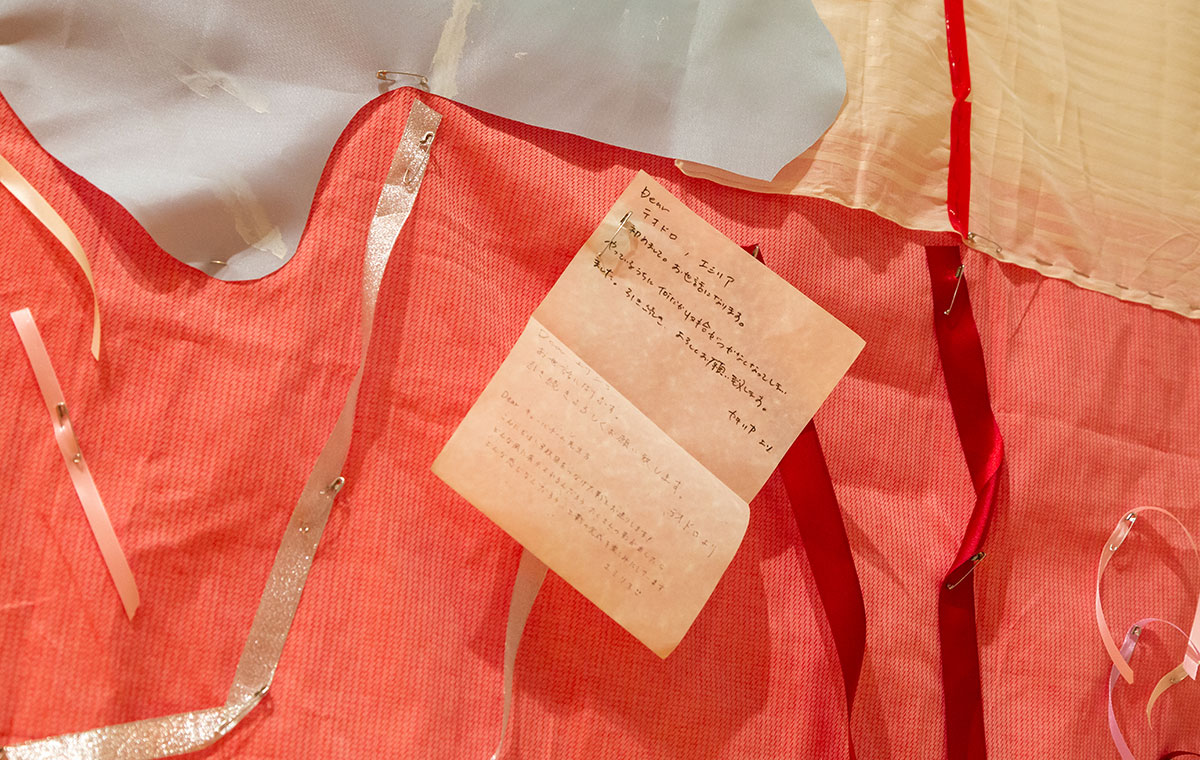

オブラディ・ソンブラ!

キューバ・チーム

[中村奈緒子、徳本萌子、松橋和也]

アーティストより

作品は、キューバで約1ヶ月半の間生活を共にした3人が DOOR の受講生15名と共同しつつ展開されます。言葉の問題はもとより、生活する上でも平常通りとはいかなかった社会主義の国で、しかしだからこそ協力し合い、関わり合えたことが今となってはとても大きなことに思えます。現地では高齢者施設と小学校を行き来し、2人のキューバ人アーティスト、そしておばあちゃんや子どもたちと一緒に日本の「こいのぼり」と「しめなわ」、キューバの凧である「パパロテ」と椰子の葉から帽子をつくる「ヤレイ」という技法を織り交ぜながらかたちをつくりました。最後には出来上がった作品を、広場に飾って、手作りの楽器を持ってパレードを行いました。今回の作品では影をモチーフに、コロナ禍の中でひとりでは全体を描きとることのできない自分の影をオンラインと郵便を駆使して誰かと共同することでかたちにしていく試みを行います。わたしたちが日本で太陽の光を浴びるとき、キューバは夜の闇に包まれています。地球の反対側にある遠い場所をおもいつつ、簡単には会えない私たちの間で不完全なひとがたを育てました。それはまるでキューバでの生活のように、それはさながらキューバの友人たちとの距離のように。

WORKSHOP

コロナ・ウイルスの影響により、皆で集うことが難しい中、むしろその状況を逆手にとって不自由だからこそできるかたち、見えてくるつながりを目指しました。Zoom を通していかにコミュニケーションを深めていくかを実験し、制作は郵便を駆使して素材をリレーしてつなぎました。アーティストたちがキューバで出会ったあたらしい名前が滞在生活を円滑にしてくれたことを思い出し、ワークショップはひとりひとりにスペイン語の新しい名前をつけて行いました。

また、web サイト上で対象者の制限を設けずに行うオンライン・ワークショップでは、自分ひとりでは完成しない影の写真を募集。見ず知らずの人々と、異なる時間や場所、時に国境を越え、影を通して繋がることができるワークショップを企画しました。

ARTIST

中村奈緒子 1983年、兵庫県生まれ。身近な素材から、日常的に目にする事柄を形にする。現地へは、しめなわの文化と作り方を携えていった。

徳本萌子 1993年、神奈川県生まれ。テキスタイルの技法や素材をもとに、葉をミシンで直接縫い込む作品などを制作。現地へはこいのぼりの技法と作り方を携えていった。

松橋和也 1999 年、新潟県生まれ。東京藝術大学履修証明プログラム Diversity on the Arts Project 2期生。現地へはアートコミュニケーターとして参加した。

3人は2019年にキューバのハバナで行われた TURN in HAVANA に参加。ハバナ旧市街にある2ヶ所の高齢者施設(Belen Convent とResidencia de San Ignacio y Lamparilla)と小学校(Angela Landa Elementary School)で約1ヶ月半に及ぶ交流プログラムをキューバのアーティストと共に実施した。

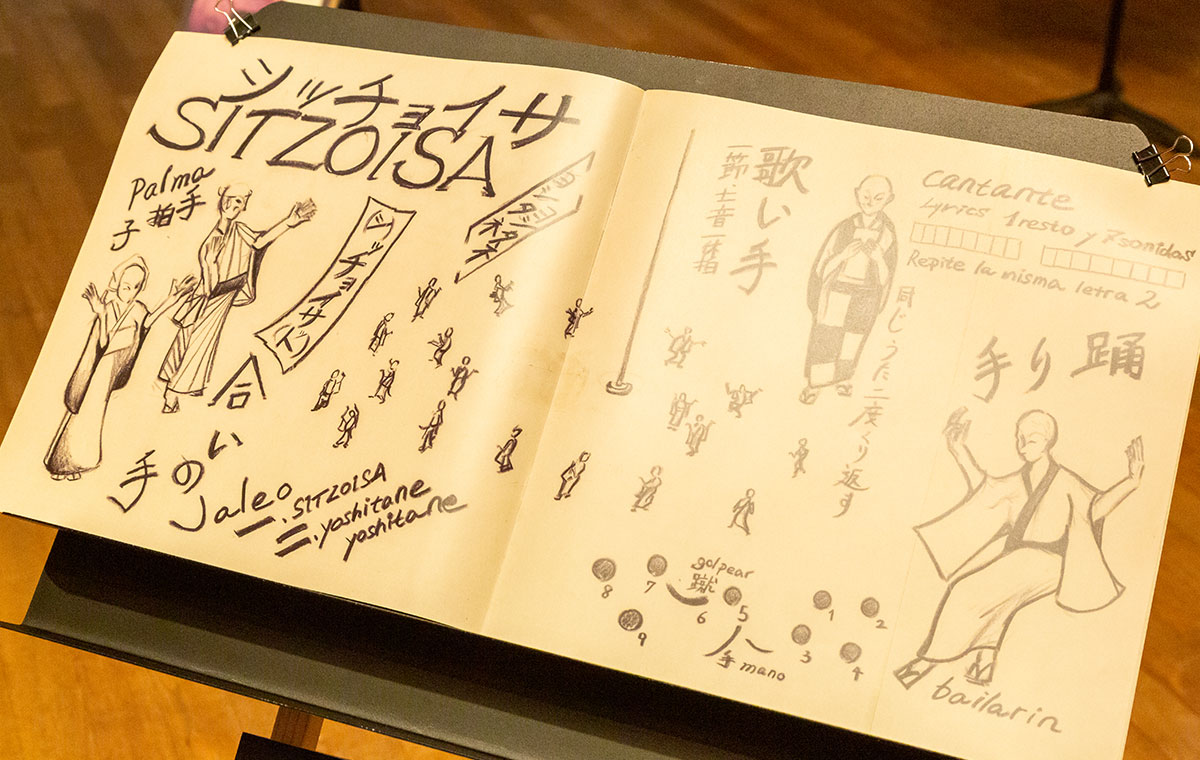

道行き形式 ハイブリッド パフォーマンス プロジェクト

「The Sign Symphony ― シッチョイサ」

大西健太郎

アーティストより

サインポエム(手話をもとにした詩の朗読)という表現を共通の手法に据え、インターネットを通じた対話空間で行う、参加型のパフォーマンスイベント。1節4コマからなる歌「4コマポエム」を制作、「シッチョイサ」という盆踊りの形式をもとにした音頭に合わせて歌い合うパフォーマンスイベントまで、それぞれの過程に参加者を交えていく「道行き形式」で展開する。

「シッチョイサ」には、一節の歌を巡って歌い手と合いの手が相乗効果でつくり出す音楽空間が広がる。歌い手と合いの手に分けれ、一方がサインで歌う間、他はサインによる手拍子と「ヨシタネー、ヨシタネー」という合いの手によって支える。

「サインポエム」を作詞するにあたっては「言葉」ではなく、日本古来の音楽概念を表す「もののね」を手がかりにして、「おと」を素材にした。「聞こえる」と「聞こえない」が混在する「おと」を中心におくことで、相手が言っていることを「わかる/わからない」では切り取れない曖昧なすき間が生まれる。そこへ言葉の「意味」とは異なる「想像」のひろがりが生まれるだろう。聞こえる「おと」と聞こえない「おと」が混ざり、画面の向こう側でサインをする相手のさらに向こうに、どんな「うた」が聞こえて/見えてくるだろう。

WORKSHOP

エクアドル「TURN-LA TOLA」参加アーティストの小野龍一と大西健太郎、そして、サイン(手話詩)パフォーマーのMarie(マリー)による共同プロジェクトです。〈もののね〉の思想を通じて聞こえた「音楽」を絵や言葉に抽出します。それを「サインポエム」という手話をベースにした詩の朗読(身体表現)に作り変えていきます。さらに、サインポエムによって表現される詩(うた)は、四つのマス目で作られたリズムにのせていきます。これは、新潟莇平(あざみひら)地区に伝わる伝統的な盆踊り〈シッチョイサ〉の音頭をもとに構成されています。これらの制作過程を複数人で行い、かけ合わせて歌い合う=アンサンブルがオンライン上で行われ、最終的にはエクアドルともつながりながら、聞こえる音と聞こえない音が混ざって奏で合う「サインシンフォニー」を展開します。

ARTIST

大西健太郎 ダンサー、パフォーマンス アーティスト。1985年生まれ。東京藝術大学大学院先端芸術表現科修了後、東京・谷中界隈を活動拠点とする。その場所・ひと・習慣の魅力と出会い「こころがおどる」ことを求めつづけるパフォーマー。「風」をテーマにダンス・パフォーマンス作品の公演をおこなう。2011年に東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)と一般社団法人谷中のおかっての共催によるこども創作教室〈ぐるぐるミックス〉の立ち上げより、ファシリテーター、統括ディレクターを務める。2016年より板橋区立小茂根福祉園にて他者との共同創作によってつくり出す参加型パフォーマンス〈「お」ダンス プロジェクト〉を展開。2018年南米エクアドルにて「TURN-LA TOLA」の参加アーティストとして、地域住民と共同パフォーマンス〈El Azabiro de La Tola〉の公演を行う。

きこえる庭

小野龍一

アーティストより

本作のベースに流れる思想〈もののね〉は、その場で生起するあらゆる音を「音楽」として美的に捉える日本古来の音楽感。そこには器楽音からさまざまな環境音、さらには聴取に限らない、五感によって捉えられた状況や雰囲気が含まれる。

この空間は僕がアーティストとして〈もののね〉を解釈したひとつの表現であり、エクアドルで行ってきたセッションのドキュメントでもある。場内のテキスト、ドローイングの数々はエクアドルの人々による現地の音のスケッチだ。「きく」という行為にテキストやドローイングといった異なる文脈を挿入することで従来の感覚は変奏され、そのプロセスが「いま―ここ」という音の体験を、記憶といった「いつか̶どこかで」という想像/創造の体験へと推移させ、聴取を超えた、〈もののね〉的な「音楽」への感覚をひらいていく。

《きこえる庭》に音はない。しかし、多くの「音楽」がこだましている。

WORKSHOP

エクアドル「TURN-LA TOLA」参加アーティストの小野龍一と大西健太郎、そして、サイン(手話詩)パフォーマーのMarie(マリー)による共同プロジェクトです。〈もののね〉の思想を通じて聞こえた「音楽」を絵や言葉に抽出します。それを「サインポエム」という手話をベースにした詩の朗読(身体表現)に作り変えていきます。さらに、サインポエムによって表現される詩(うた)は、四つのマス目で作られたリズムにのせていきます。これは、新潟莇平(あざみひら)地区に伝わる伝統的な盆踊り〈シッチョイサ〉の音頭をもとに構成されています。これらの制作過程を複数人で行い、かけ合わせて歌い合う=アンサンブルがオンライン上で行われ、最終的にはエクアドルともつながりながら、聞こえる音と聞こえない音が混ざって奏で合う「サインシンフォニー」を展開します。

ARTIST

小野龍一 1994年東京生まれ。東京藝術大学の作曲科を卒業後、同大学院美術研究科を修了。20世紀以降の音楽美学・聴取論をベースに研究・作品制作を行う。2.5次元舞台をはじめとする舞台・映像の音楽制作や、美術館、ギャラリー、デパートでの展示など領域横断的に活動を行っている。音楽の「上演」について、コンサートホールなどで作品を制作しながら実践的に研究を行っている。音楽の歴史というのは時代の流れに伴う音楽表現のトレンド――主流――が存在するのと同時に、人々の聴取 hearing / listening の変遷でもある。音楽の上演時、その場を構成するのは作曲家や演奏家などのプレイヤーだけではなく、暗がりの中に名もなき観客たちが確かに存在している。音楽の中身ばかりを新たに模索するのではなく、彼・彼女らの体験を更新し、いかに外部(ハード)から音楽を更新していくか、ということが僕の活動の根本である。エクアドルでの滞在では、自身が異邦人としてまさにこの「更新」される体験をすることになった。

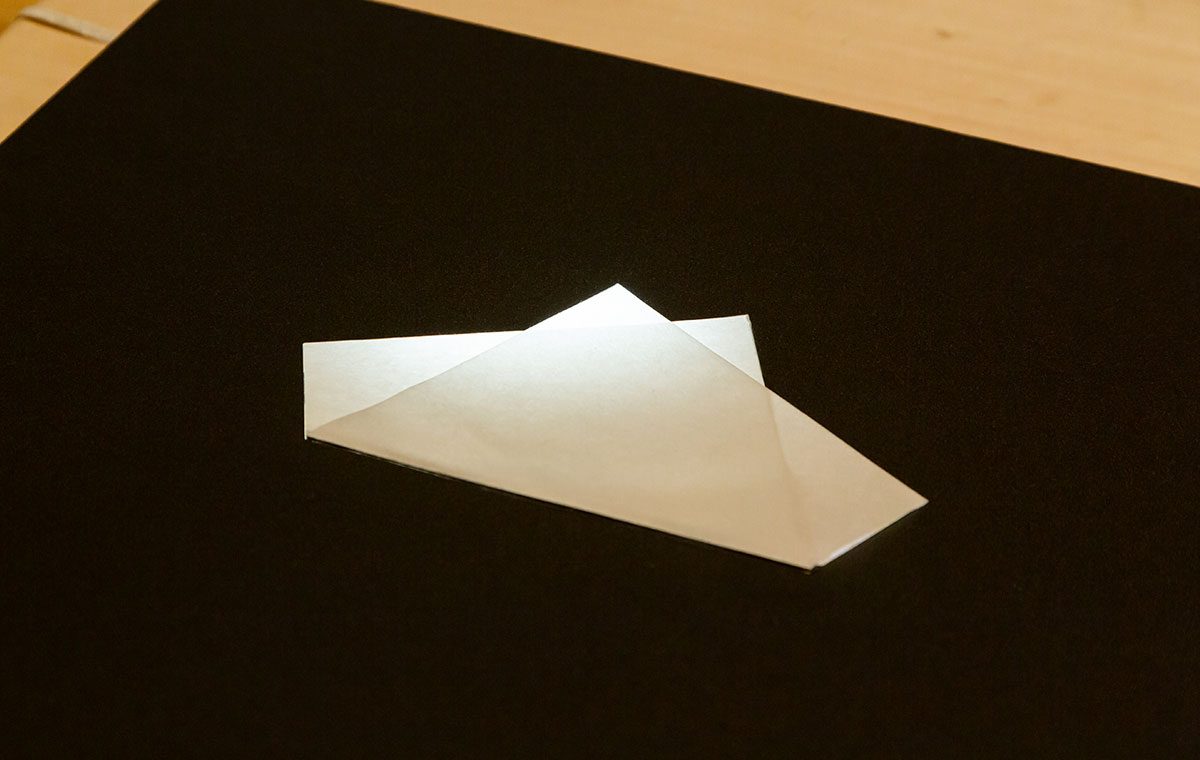

世界を包む形 – 窓と太陽 –

岩田とも子

アーティストより

アルゼンチン、カミノスでの交流中に様々な“時”を包んでくれた折形。その折形の、紙を前にする感覚や手の動き、静かな時間を思い返しながら“今”が見つける新たな形。交流から3年、私が遠くの彼らのことを想像しながら家の中から窓を見つめているとき、「彼らも同じように窓から外の世界を見つめていたかもしれない。ならば、窓ガラスやカーテンを大事に閉めて、その外の世界を大切に包んでみよう」、そんな風に思うようになった。あるときは、家から外にでて太陽の光をあび、「この太陽は昨日、地球の反対側で彼らを照らしていて、明日また彼らを照らすのだろう」と思うと太陽に手を振ってみたくなった。太陽は毎日ぐるりと回って世界を包んでいる。どこまでも続く外の世界と日常をつなぐ「窓」、世界中を毎日旅している「太陽」による新たな“包む形”に出会う。

WORKSHOP

世界を包む形としての「窓」と「太陽」は多様な視点によって存在している。遠く離れた各々の場所にいることによる地理的な視点、あるいは個人が持っている性質や記憶や経験、感覚に由来する視点など。

参加型で進行した「窓が包む世界」については、はじめは家の中で自分の家の窓を開けたり閉めたりしながら世界を包むことについて考えていた。しばらくすると他の家の窓も気になって家族や友人に頼んで写真を撮って送ってもらった。すると自分が見ている世界と繋がっているはずの世界が窓枠を通すと不思議なものになっていた。その後 DOOR でも呼びかけて今度は窓の開け方や閉め方もじっくり味わってもらうとますます不思議な感じになってきた。これは作品の完成を目指していくこととはちょっと違い、繰り返しやってくる朝と夜の中に自分が見つけた、あるいは誰かが見つけたある形によって不思議を繰り返し体験するようなプロジェクトのようだ。

ARTIST

岩田とも子 身近な自然物の観察・採集から宇宙的なサイクルを体感するような制作をするアーティスト。香川県粟島で自然物を“季節の積荷”として採集する「粟島自然観察船」(2014)、鹿児島県種子島の空、海、地面、植物や魚といった自然物から模様を集め工作の材料として使える場をつくる「自然の暗号代理店」(2015)、福島県只見町の子どもたちと展開している「ブナの森の道具屋さん」(2018~)といったプロジェクトを通じて自然観察と表現について模索している。自然学校の講師や生き物の専門家と共同で森や公園を舞台にした子どもワークショップも定期的に行っている。2017年に TURN で訪れたアルゼンチン・ブエノスアイレスにある知的障害者の福祉施設カミノスでは交流を通じて現地の日常からみつけた気づきや感心を拾い上げて集めるような感覚で滞在。カミノスで最初に迎え入れてくれたパブロさんの「ここはあなたの山だと思って過ごして」という言葉によって自ずとその感覚を重ねていった。

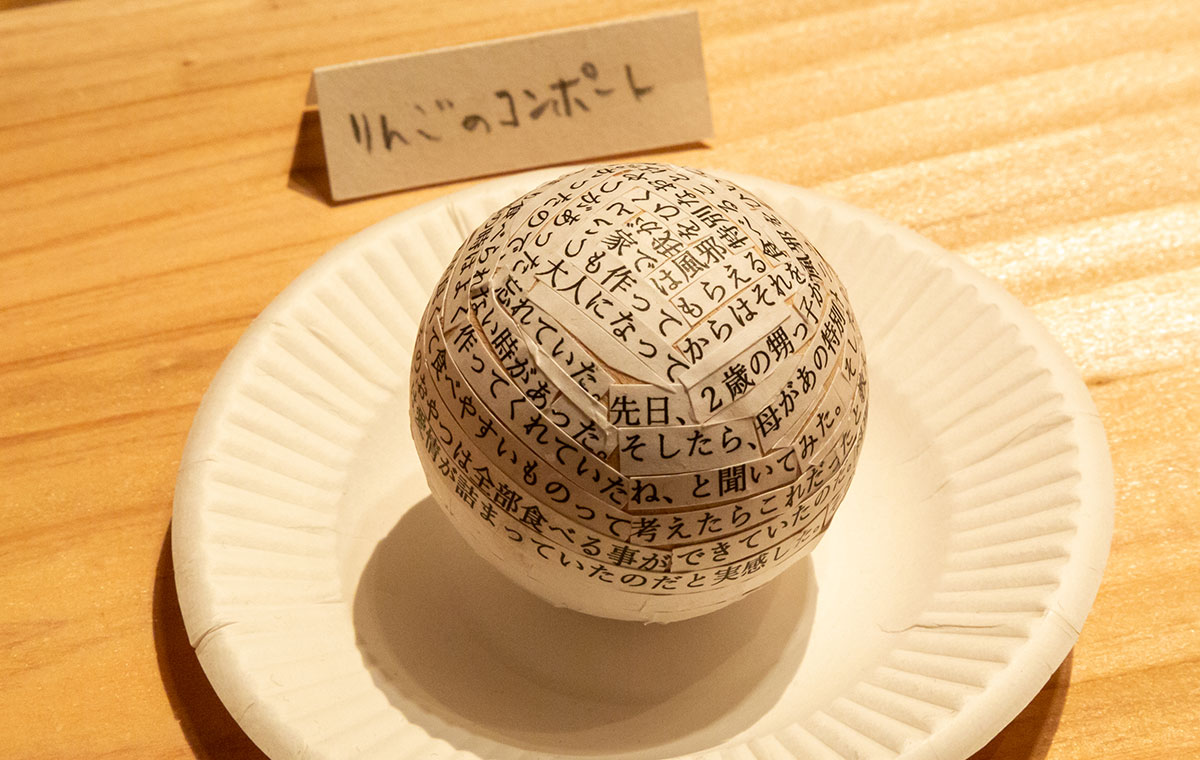

球体の家:信頼のためのエチュード『食卓物語』

永岡大輔

アーティストより

友達と会いたい気持ちをオンラインのアプリが満たしてくれるのか? 家族と一緒にいる時間をモノが代わりに過ごさせてくれるのか? コロナウイルスによる今の状況が現代社会に実感させたものの一つに「我々人間は一緒にいたい」ということがある。この素朴で強い感情が関係性を育み、共同体を構成するエナジーとなる。今回は、食を切り口にしながら、それにまつわる我々の営みや記憶に焦点を当ててみようと思う。

『球体の家』について

もし我々の住む家が「球」であったなら、我々が近代社会において固執してきた「所有」や「定着」の価値観は一転するかもしれない。

このプロジェクトは球体型の家を実現し、そこでの生活を実践するものである。同時に、球体の家を完成させるだけではなく、そこで使用するための生活用品、コミュニケーション方法、農や食の在り方といったあらゆる事象を検討することが重要である。住居という建築物が人間社会にもたらす影響を検証し、そこからはじまる世界の変革の可能性について考察する。

WORKSHOP

DOOR の皆さんとのWSは、それぞれが持っている食にまつわる忘れられない記憶、お話を教えてもらうことから始まりました。興味深いのは、皆さんのお話全てが家族や友人とのお話であるという事。他者の介入が食の記憶を支える要因になっているところでした。生命維持のみを考えると一人で完結できる食事ですが、人が生きた痕跡が記憶だとすると、それは他者と共有する事でより強いものになり、その人の生きる時間を支えるように思えます。そして、お話を聞きながら、皆さんの記憶で本が作りたいと思いました。球体型の本です。この本で皆さんとゲームをしながら、「一緒にいる事」を確かめられたらと思います。

ARTIST

永岡大輔 1973年山形県生まれ、東京都在住。Wimbledon School of Art 修士修了後、国内外にて個展・グループ展による発表多数。記憶と身体との関係性を見つめ続けながら、創造の瞬間を捉える実験的なドローイングや、鉛筆の描画を早回しした映像作品を制作する。制作の痕跡が意図的に残される作品は作者の記憶ばかりではなく、失われた時間の痕跡としての余韻を空間にもたらす。また、平面や映像作品以外にも、朗読体験を通して人々の記憶をつなげるプロジェクト『Re-constellation』による公演や、現在は、新しい建築的ドローイングのプロジェクト『球体の家』に取り組むなど、様々な表現活動を展開している。

土から生まれ、土に還る

布下翔碁

アーティストより

我が国では死を“土に還る”と表現します。死を迎えた人は土に還り形は無くなってしまうけれど、その魂は土に宿っているという考え方です。人は必ず亡くなります。しかし故人が過ごした場所の土には、そこで過ごした人々の魂や思い出が遺されています。私が滞在したキルメス地域には、昔、先住民族キルメス族が暮らしていました。しかしスペインがアメリカ新大陸に侵攻し、キルメス族は1,500kmも離れたブエノスアイレス郊外の村まで徒歩で連行され、多くの人々が道中で息絶えました。私はキルメス地域に向かう道中で土を採集しそれらを混ぜ合わせ、キルメス族の魂が眠る土を制作しました。そしてキルメス地域の人達とともに、先祖に想いを馳せながらヒトガタを制作しました。本作はキルメス地域での制作を日本で展開したもので、参加者の思い出が眠っている土で制作したヒトガタです。これらのヒトガタは制作者の思い出に登場する人物達です。

WORKSHOP

ワークショップを始めるにあたり、参加者はそれぞれ思い出の地を頭に浮かべ、その地のエピソードについて発表し合いました。その後それぞれの参加者は思い出の地から土を採取して来ました。土は東京近郊から北は北海道、南は宮崎県、さらにはエジプトからも集まりました。そしてその地の周辺から採れた粘土を混ぜ合わせることで、参加者の思い出が眠っている粘土を作りました。その粘土を用いて、それぞれが思い出の地に想いを馳せながら、思い出に登場する人物達を制作しました。

ARTIST

布下翔碁 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程工芸研究領域(陶芸)に在籍。同大学工芸科に入学して以来、焼物を専門に研究しています。特に焼物の中でも釉薬を意図的に施さない薪による焼成について研究し、大学院では自ら窖窯(あながま)を地中に築窯するなど、大地と密接に関わりながら制作を続けています。2019年のキルメス地域での制作ではアルゼンチンの大地から粘土を掘り出し、大地の上で焼成しました。具体的には、ブエノスアイレスのキルメス地区、キルメス族の人々がその昔に歩いたであろう道、キルメス族の人々が暮らしていたキルメス遺跡周辺、合わせて16か所で土を掘り混ぜ合わせました。そして広大な大地の上で、我が国の野焼きと、キルメス地域に伝わる牛の糞や羊の糞を燃料とする焼成を実施しました。

繋ぐ、混ざり合う

そねまい

アーティストより

「裂き織りうちわ」の森の中を散歩してみてください。昨年のTURN in TUCUMAN, BIENALSURからこのワークショップをタイ、日本で行ってきました。アルゼンチンの交流では学校でもコミュニティでも、マテ茶を飲み、甘いパンをかじりながら他愛のない会話をするところから毎日が始まりました。「いらない洋服はないけど、毛糸ならあるよ!」と地産品の毛糸を持ってきてくださる方がいて、旅をしている時も感じていたことですが、衣服の消費は生きていく必要最低限のものの中で特に国や人により差がでるものだということを実感しました。そして、服をそのまま編むことで展示後にまた服は服の役目に戻る作品を制作しました。「裂き織りうちわ」は1人1人の時間が1枚のうちわに積み重なることで繋がっていき、「服を編む」ではそれぞれの抜け殻の服がそのまま混じり合うことで一つの作品になります。この中にあるたくさんのストーリーを感じていただけたら幸いです。

WORKSHOP

アルゼンチンから続けてきた裂き織りうちわのワークショップの集大成でもあり、また新たな展開で服を編むワークショップを行うことができる機会でもありました。様々な生活環境が目まぐるしく変わる中で、一つのことに向き合い交流しながらものをつくりあげることの楽しさはひとしおでした。それぞれのストーリーを持った抜け殻である服はその人を表す素敵なツールだということも改めて実感することができました。出会いがつくりだす表現はとても尊いものでした。

ARTIST

そねまい 2019年東京藝術大学大学院美術研究科修了。人と人、国と国、見えるようで見えない境目に興味を持ち、旅をしながら作品制作を行う。その時、その場所の日常生活に触れることを大切に生活していて、2016年に中南米を縦断中、グアテマラで巧みに織られた色鮮やかな民族衣装と文化やものを大切に生きる人々に魅了され翌年1年間、地元の方と暮らしながら織物と天然染色を教わる。この時の経験から、織物の糸を人と人を繋ぐツールとして表現を模索し始める。アルゼンチンでの交流から旅することと表現することが自分の中で交わっていき、一緒に手を動かし、同じ空気を吸うことで生まれる表現に出会い、アルゼンチンから帰国後、アジア諸国を旅しながらタイのチェンマイでもワークショップを行う。

自分の地層を作る

髙岡太郎

アーティストより

今回の作品ではワークショップ参加者に自ら探し出してもらった自分の記憶に関わる素材と粘土という素材を使い、それぞれが持つ記憶と時間を、編み、組み合わせる事で「層」を各自で作ってもらい、さらに自分の層と他者の層を組み合わせる事で一つの「地層」とし、今回の授業と制作で共有した時間を視覚的、立体的に表すことを目的としています。2019年にも私が滞在したポーランドのヴロツワフにおいて高齢者グループの人々とともに記憶をテーマに粘土と家にある素材を使い、自分の「地層」を制作するワークショップを行いました。このワークショップは様々な国の一部とされてきた複雑な歴史背景もつヴロツワフという都市で暮らしたきた人々の「土地」「歴史」「記憶」への認識に興味を持ったことが発端となりました。今回の DOOR でのワークショップでもポーランドで行った事をベースとし、粘土と自らが探した素材を使い、今に生活する人間の地層を表現しようと考えました。

WORKSHOP

2019年にポーランドのヴロツワフで制作した作品とテーマのことをふまえながらも、今回のワークショプでは参加者が自らが作品に使う素材を「紐」「テープ」「縄」のような形状の物に着目して探してもらいました。ポーランドでの作品は粘土の層を積層する事で時間と記憶を表しましたが、今回のワークショップでは層自体をさらに注視し、「棒」状の粘土と「紐」状の素材とを編み、線と線を面(層)にする事でより密度の高い時間と記憶を表すことを目指しました。

ARTIST

髙岡太郎 1983年東京生まれ。2010年東京藝術大学大学院美術研究科修了。大学で陶芸を学び、陶器を主な素材として扱いながらも、繊維、木材など多様な素材を表現手段として用いています。工芸の「しごと」としての美術表現以前の存在と造形に興味をもち、素材、作業過程を並列的に捉え、制作行為の全てを可視化できないかという事を焦点とし作品制作をしています。2019年に TURN in Poland でポーランドのヴロツワフにて現地の高齢者の方々と行ったワークショップでも粘土の扱いと他の素材との組み合わせを軸に作品を制作しました。

浮遊する傷 2020

許允(ホ・ユン)

アーティストより

ポーランドの方々と過ごした毎日は確かなるアートでした。海を渡るほど遠くにいて自分と関係があると思いにくいものに対しても、今の時代なら、人の想像力を働かせるきっかけになるような経験が、アートによって可能になったことを実感しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で外を自由に歩くことすら難しくなっていますが、人は人と繋がる為に工夫し続けています。

あらゆる「傷」に対して、個人の捉え方・向き合い方・伝え方・解決策を出す回路・癒し方・受け入れ方は様々ですが、様々な背景を持つ人々が繋がってお互いの時間を共有することで想像力が働き、「傷」を見つめる個人の視線は変化していきます。

違う環境の人に私の「傷」のストーリーを話したら? その人はどんなコトバをかけてくれるだろう! それを聞いた私はどんなことを考えるようになるだろう。

WORKSHOP

距離とはなにか? について考えながらワークショップを進めていきました。DOOR 受講生の皆さんとのコミュニケーションで「傷」は物理的には変わらぬ存在でも、精神的には自然のように常に変化し続ける「生き物」だと考えるようになりました。人との距離、傷との距離、他人の傷との距離が少し近くなった気がします。創作や言葉を通してお互いを注意深く知ろうという気持ちが伝わる素敵な時間でした。

ARTIST

許允(ホ・ユン、Yoon Huh) 1988年韓国、ソウル生まれ。2017年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。2019年同大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。現在同専攻博士課程在籍。場作りの媒介として機能する作品を作っている。作品はそれを通して新たな経験の時間を共有し、人との距離を近く取りたいと願うコミュニケーションツールでもある。2019年の「TURN in Poland」では日本の和紙と韓国の韓紙の伝統を携えて、ポーランドのヴロツワフの高齢者と交流した。これまでの展覧会に、「東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了展」(2019)、「EAST ASIAN WAVES」(2019、アトリエムラギャラリー、東京)、「TURN in Poland」(2019、ポーランド)、「天空の芸術祭―記憶の場所、巡る時間―」(2019、長野)、「研究展示―殴って!!!―」(2020、福祉支援施設ベルベッキオ、埼玉)、「遊園地都市の進化―スクワット作戦会議―」(2020、渋谷)がある。

依代

瀧口幸恵

アーティストより

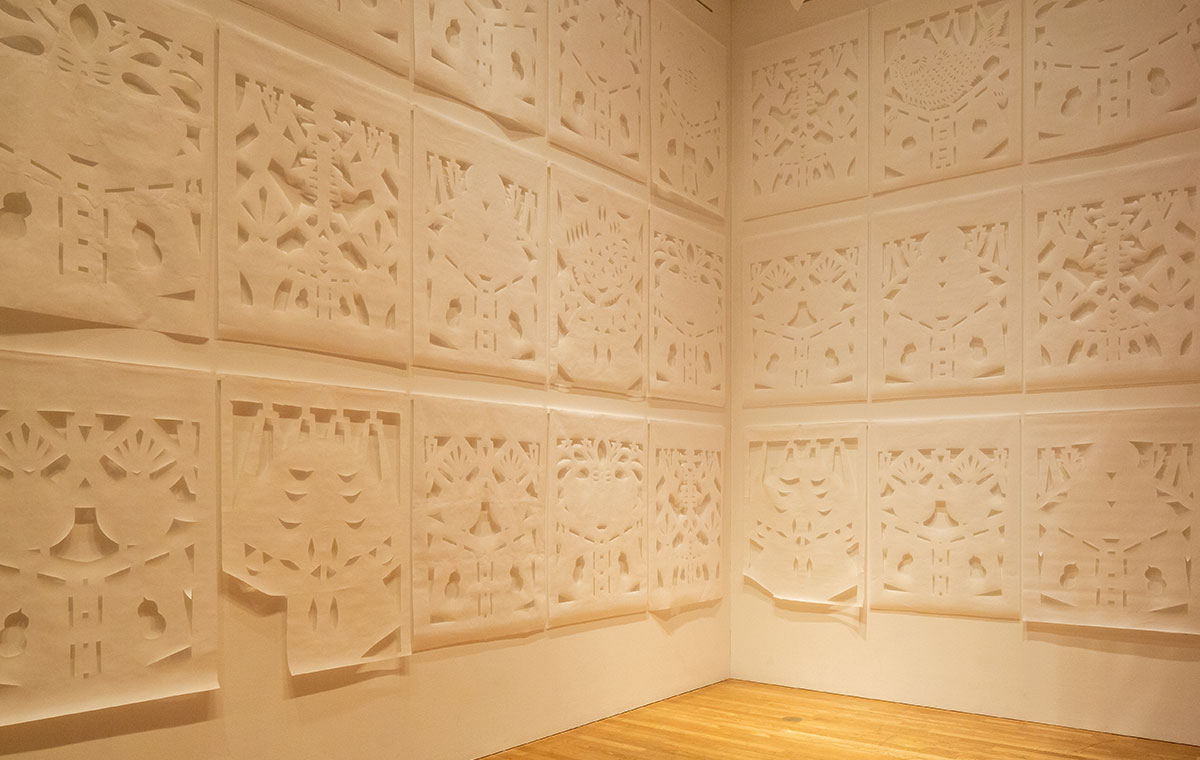

東北沿岸部に受け継がれている神棚飾り、きりこ。幾度となく災害に見舞われてきた土地で、毎年、新しく刻まれる祈りの形。各神社で代々受け継がれる門外不出の型をお借りし、大きなきりこを東北・サンパウロで400枚以上制作。2016年にリオの展示会場で大きくゆらぎました。今回、この経験をベースにDOORの受講生と新たなきりこを制作。東北‐サンパウロ‐東京、それぞれの場所で、生みだされた約40枚を展示します。

きりこは、現世と常世の境界線。そのゆらぎの中に、目に見えない何かの存在を感じます。大きなきりこは、制作過程を通して様々な背景を宿しました。

WORKSHOP

サンパウロでの制作過程で生まれた継ぎ接ぎのきりこ。より多様な背景がつなぎ合わさって強い力を宿したように感じました。予期せぬコロナ禍においての活動にあたって、それぞれの場所から制作に参加できるこの方法を用いることに。DOOR の受講生は、4つのワーキンググループに分かれて、話し合いを重ね、状況に応じてそれぞれの方法できりこと向き合います。あわせて、神主や南三陸の人たちとのお話会や協働制作を試みました。

オンラインで対話は、断片的なイメージをそれぞれの感覚でそれぞれの言葉をつないでいく、思いもよらぬ創造的な時間となりました。物理的な隔たりの中にあるもどかしさを受け止めること、不確実な状況で暫定的な意思決定を積み重ねること、他者を想像してみること…。あちら側とこちら側を行き来し、それぞれの時間を重ねたきりこが、一堂に会します。

ARTIST

瀧口幸恵 ワークショップファシリテーター。プロジェクトディレクター。1990年徳島生まれ。香川大学法学部卒。在学中にカンボジア支援活動に携わる。広告代理店勤務後、アーティスト EAT&ART TARO 氏のアシスタントを経て、TURN in BRAZIL に参加。墨田区を拠点に国内外のコミュニティを渡り、プロジェクト企画・場づくりに参加している。アーツカウンシル東京(2017)、Barbara Pool(2018-2020)、取手アートプロジェクト(2019)、Next Commons Lab(2020-)。TURN in BRAZIL では、サンパウロの貧民コミュニティ・モンチアズールに滞在し、知的障害者の通所施設を中心にコミュニティ内で制作を行う。施設のある場所は、学童保育の教室と地域の文化ホールを併設していた。日常的に居合わせる人々の混ざり合う豊かな風景。毎日100人以上とキスとハグを交わす日々。その場で時間を重ねる中で、自分の存在を肯定できるようになっていった。

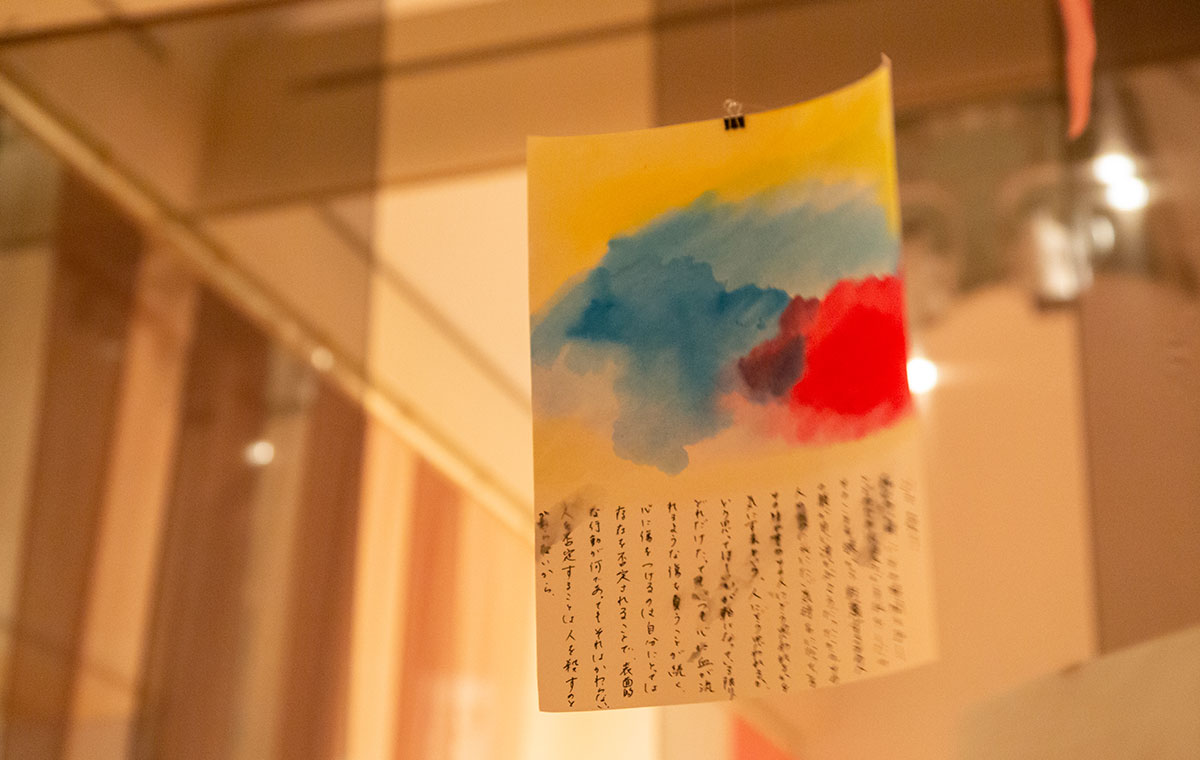

展示の最後には、AR マーカーとなっていた絵の原画が。これは日比野克彦さんが海外での TURN の交流活動を創作物語にしたものの挿絵で、本展と同名の書籍に収録されている。この奥にはその書籍の一部と、TURN の次舞台である台湾のリサーチの記録が展示されていた。

写真:高橋マナミ