多様性とか言われる前から、アートの魅力は人との違い。

答えがひとつじゃないからこそ、この世界は面白い。

TURN on the EARTH

上野と秋葉原のあいだにあるアートセンター「3331 Arts Chiyoda」で、6月末から7月中旬にかけて、7月23日から東京藝術大学大学美術館で開催される「TURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~」展に向けた作品制作ワークショップが行われた。これは海外の福祉施設やコミュニティとの協働で作品制作を行ってきたアーティストたちが講師となり、多様な背景を持つ社会人や藝大生など多彩な顔ぶれの受講生とともに作品制作を行う。ここでは、そのなかから2つのワークショップの様子をお届けしたい。

アートだから見えてくる多様性

まず「TURN」とは、障害の有無、世代、性、国籍、住環境などの背景や習慣の違いを超えた多様な人々の出会いによる相互作用を、表現として生み出すアートプロジェクト。アーティスト・東京藝術大学先端芸術表現科教授の日比野克彦さんが監修し、2015年に東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた東京都のリーディングプロジェクトとして東京都等が主催し実施。また2018年からは海外での展開に東京藝術大学も主催として加わり、アーティストが日本の伝統的な手法や作法、考え方を携えて海外に赴き、現地で交流するというスタイルで展開してきた。

「TURN ~」(TURNのあとにはブラジルといった国名や地域名がそれぞれ入る)と名付けられた海外展開プログラムでは、アーティストが各国の福祉施設やコミュニティで交流することで、自らの技術や発想を外部に提供するだけでなく、それぞれの場所でアーティスト自身も学び、発見し、自己の作家活動の成長につなげるとともに、アートが社会的課題に対して何ができるのかということを体験し、社会とアートの新たなる関係性を構築していくことが期待されている。

その様子を紹介するのが、「TURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~」展。異なることを個性として認め合うTURNプロジェクトの考え方を発信するこの展覧会は、「I LOVE YOU」プロジェクトのなかでも東京藝大が主催する中核的プログラムのひとつといえる。TURNを監修する日比野さんはこれらの活動を次のように語る。

日比野克彦さん。「I LOVE YOU」プロジェクトのチーフ芸術オフィサーでもある。

日比野多様性に意識を向ける必要が広く語られていますが、社会がある意味行き届いていくと、異なる背景を持っている人たちのための場を設けるようになる。しかしそこで留めてしまうと、それまで混ざり合ってきたなかで、色々な価値観と出会ってきた体験が少なくなりがちになる。そんななかで、今、自分たちの単一的な経験に危機感を抱き始めているから、多様性やダイバーシティという言葉が使われているのだと思います。

多様性を求めながら、そこに難しさや矛盾も生まれてしまう今日。そこに別の角度から光を当てるものがアートではないか、と日比野さんは言葉を続ける。

日比野アートの特性は、人との違いを魅力とするところです。正しい一つの答えを見出す学問と違って、例えば図工の時間に描く絵は、それぞれに「その人らしさ」があらわれていて、その違いが認められる。そう考えると、多様性を認め合う社会を築くには、そのアートの特性が活かされるのではないか? この発想から生まれたのがTURNなんです。

東京藝大の教授でもある日比野さんは、「アート×福祉」をテーマに、多様な人々が共生できる社会を支える人材を藝大が育成するプロジェクト「DOOR(Diversity on the Arts Project)」も行っている。企業に勤務している人や文化芸術関係者、医療・福祉の現場を支える人、社会に生きづらさを感じている人やその家族、藝大生など様々な背景を持つ人と、未来の芸術の姿を目指して活動している。アーティスト育成だけでなく、アーティストと一緒に活動を行う社会人、例えば福祉現場の人々にアートに目を向けて深めてもらうこともDOORのミッションで、TURNのようなアートプロジェクトを今後支えていく人材の輩出も目指している。3331でアーティストと制作をおこなっているのは同プロジェクトを履修する社会人や藝大生たちなのだ。

日比野一般的な「福祉」のイメージって、困っている人に手を差し伸べる、というイメージがあるかと思います。いっぽうアーティストは、例えばろう者の人がいれば「耳が聞こえない世界にはどのような感覚があるのだろうか?」という興味や好奇心、自分とは異なる価値観に触れたいという欲望を持つかと思います。その視点を通せば、福祉という世界の捉え方、意味合いもまったく変わっていくわけです。

これは僕自身の実体験にも根ざしていて、かつて障がい者施設にショートステイした経験は驚きに満ちたものでした。最初のうちは、彼らが何もしてないように見えたり、突飛な行動をしているだけのように見える。けれども、じつはその一つひとつが「その人らしさ」に関わる行動だってことが次第にわかってくる。そうなると、「障がいのある/なし」が単純な◯や×ではなくて、もっとグラデーションのある世界のなかで、個性や違いが混ざり合い、隣り合っていることに気づくんです。

オンラインワークショップ「ちきゅうのこだまが集まるところ」

「TURN on the EARTH ~わたしはちきゅうのこだま~」展のタイトルにある「ちきゅうのこだま」とは、「地球上にいる私たちが、どこの地域でも、国でも、あまり意識せず自然と行う所作、動作」として日比野さんが名付けたもの。互いが互いの環境として察し合う状態は、姿が見えないものたちが呼び合い続ける「こだま」のようなものであり、その源は地球の寝息のようなものであり、そのリズムで地球が回転しているという発想だ。

その「ちきゅうのこだま」を誰もが自分のいる場所で体験できるよう、ウェブサイト上でオンラインワークショップが行われている。それにつながるものとして、展覧会に向けて行われた2つのワークショップを紹介する。

みんなで糸をほぐすうちに

ほぐれていたのは、こころでした。

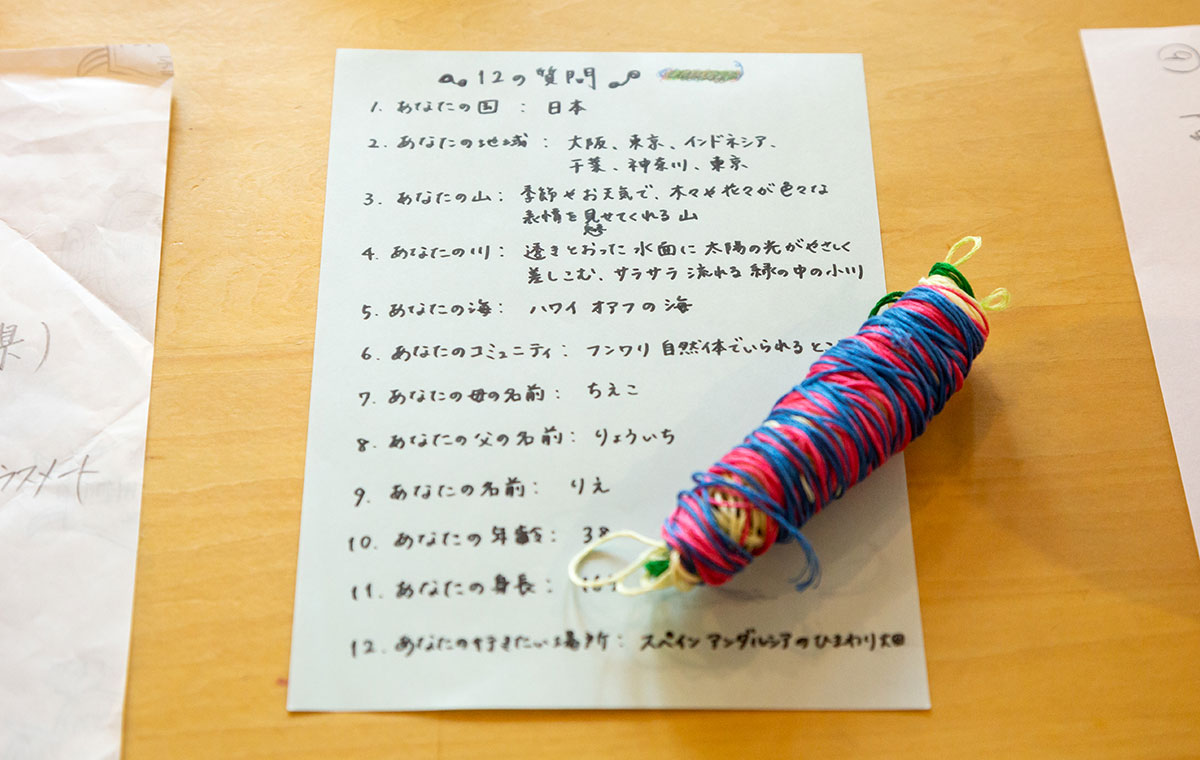

Thread journey/糸の旅

これまでの海外展開プログラム:

TURN in BRAZIL(ブラジル) 2016、TURN in BIENALSUR(ペルー) 2017

町田での出会い、ブラジルへの旅

6月27日(土)に行われたのは、アーティストの五十嵐靖晃さんによる糸玉を使ったレクチャーとワークショップ。五十嵐さんはTURNでの活動において、編む、染める、といった糸にまつわる技術を用いて人と人や糸と人との関係性を考えている。この試みは、ある青年との出会いを起点にしているのだという。

五十嵐靖晃さんは1978年生まれ。日比野さんが教鞭をとる東京藝大の先端芸術表現科の一期生で、2005年に大学院美術研究科先端芸術表現専攻を修了。

五十嵐2015年、町田市にある「クラフト工房 La Mano」という施設を訪ねました。一般就労が困難な人たちのための学びと働きの場であるLa Manoでは、天然素材を使った染織品の制作を行っています。そこで出会ったのが、いつも入り口のあたりで糸を巻いている宇佐美くんです。彼が糸を巻くことでLa Manoの持つ空気感が編まれているようにすら思えました。その姿は、私に「言葉ではなく、『糸を巻く』というものづくりによってみんながつながっている」イメージを抱かせるものでした。

画面左に映っているのが「宇佐美くん」。

この経験をきっかけに糸や紐への関心を高めた五十嵐さん、なんと人形町にある江戸組紐の工房「龍 工房」へ通うことになる。そこで得た技術を携えて向かったのがブラジルだった。

五十嵐サンパウロにある「PIPA」は自閉症の子どもたちの養育施設で、からだを動かすことで心とからだのバランスをとる活動を続けています。ここで、藍染めや組紐を使って交流したのが、2016年の「TURN in BRAZIL【糸=人】」です。ちなみにブラジルでは自閉症支援の色としてブルーを使っているそうで、染めの藍色との不思議なつながりを感じました。

TURN in BRAZIL(ブラジル)2016

提供:東京都、アーツカウンシル東京

Photo:Rafael Salrador

TURN in BIENALSUR(ペルー)2017

日本語の通じない環境で、子どもたちとどんなコミュニケーションをとっていけるか? そのハード ルを越えるために五十嵐さんが挑戦したのが「糸巻き」のワークショップ。十数名が、糸を出す人、送る人、糸玉に巻く人に分かれて、みんなで一つの糸玉を巻いていく。これは、サンパウロに続いて訪ねたリオデジャネイロ、そして2017年に訪ねたペルー・リマの福祉施設「Cerrito Azul」でも行ったという(このAzulも青の意味だから、五十嵐さんは本当に青色に縁のある人だ)。

五十嵐シンプルな作業だからこそ、糸巻きはいろんな人がそれぞれの得手不得手で関わることができると感じました。糸を巻くのが上手な人、糸を送るのが上手な人……そうやってコミュニケーションの「流れ」のようなものが自然と生まれてくるんです。

糸から編まれるコミュニケーション

3331でのワークショップで使われたのも、これと同じ糸巻きの手法。20人近い参加者が大きな円陣を組んで、糸をほぐしながら一つの糸玉をつくっていく。この輪のなかの一人として筆者も参加したのだが、シンプルさのなかに想像以上の奥深さを感じることができた。糸を巻く人、糸をほぐして出す人が主導権を握るわけでは必ずしもない。それぞれの人が繊細な流れや力の変化を感じながら糸を送っていくうちに、心地のよいリズムとハーモニーが生まれてくる。

五十嵐おもしろいのは、みんなで巻くとグループに調和が生まれ、一人で巻くとできあがる糸玉のかたちに「その人らしさ」が現れることです。例えば「クラフト工房 La Mano」の宇佐美くんの糸玉はダイヤ型になり、サンパウロの「PIPA」のケントくんの糸玉もなんとダイヤ型になりました。リマの「Cerrito Azul」のマルセロくんは卵型で、現地で聞いた話ではアンデス山脈の遺跡の村から発掘される糸玉は全て卵型なのだそうです。糸には心を映しだす力があると感じました。

この日の糸玉は約1時間弱で完成。少しいびつな球のかたちになったのは、はじめてのワークショッ プに少し緊張を覚えていたからかもしれない。

この日のワークショップ後半では、事前課題として出されていた受講者各自がつくった糸玉の経過報告と、その制作の続きが行われた。参加者それぞれの思い出や記憶を記したストーリーシートとともに提出された糸玉は、裂いた古い布でつくられたもの、複数の糸で巻かれたもの、ビニールを素材にしたものなど、個性に溢れている。これらは、7月の展覧会で五十嵐さんのインスタレーション作品の一部として、世界各地から集まった糸玉とともにお披露目される。

思い出を紐解き、素材となる土を集める。

つくるものに、あの日のドラマが宿るように。

私の土

これまでの海外展開プログラム:

TURN in TUCUMAN, BIENALSUR(アルゼンチン)2019

工芸からのターン

TURNやDOORの活動のなかで、日比野さんが得た芸術家としての転回(TURN)。それを瑞々しく感じた、もう一人のアーティストがいる。7月4日(土)のワークショップ講師を担当した布下翔碁さんだ。

布下さんは、東京藝大美術学部工芸科の博士後期課程在籍中の1990年生まれ。職人的な気質を持った工芸作家として活動してきた彼にとって、異文化とのコミュニケーションをミッションとするTURNはまったく未知の経験だったそうだ。

布下翔碁さん。焼物と漆が融合した表現を研究している。

布下TURNの話を日比野さんからうかがって、ここでは工芸作家としての自分像は求められてないことがわかったんですね。素材の色の黒のなかに、さらに深い黒を追究するようなスタンスが自分のなかには強くありましたけど、それって工芸以外の人にとっては関係ないじゃないですか。でも、僕はそのことにこの10年間ずっとこだわってきた。それもあって、最初のうちはこの工芸の重い鎧を脱ぐのが怖かったんです。自分が自分でなくなるのではないか、と。でも、これが「工芸とは何か?」「土とは何か?」を自分に考えさせるきっかけになりました。

土から生まれて、土に還っていく

3331でのワークショップで布下さんが行ったのは、受講者が自分に縁のある思い出の土地の土を採取し、それを素材に家族や関わりの深い人々、事物のヒトガタをつくるというもの。最初に受講者は、自分の土地の思い出にまつわることを絵や文章で表現したエピソードシートを作成する。それをガイドにしながら、生まれ育った場所の土、将来自分が葬られることになる墓地の土など、さまざまな土を持ち寄り、思い出のストーリーの登場人物をヒトガタにしていく。ロンドンで出会った無二の親友、最近亡くなった優しい義父、仲の悪かった子ども時代の友だちをかたどったヒトガタは、素直で、それぞれの物語が込められている。

布下TURNのプロジェクトが始まったのと同時期に、広島の生家の墓を一つにまとめるという経験をしたことも大きかったです。自分にとって一族の墓はけっして強い縁を感じる場所ではなかったけれど、古い墓の土を新しい墓の下に埋めるという習慣を知ることで「ああ、人間って土から生まれて、土に還っていくんだな」という感覚を強く持ちました。この感覚は、僕が派遣されたアルゼンチンでの経験にも通じるものでした。

素材が結ぶ関係性とは

TURNで布下さんが向かったのはブエノスアイレスから北西部1200kmにあるトゥクマン州キルメス地域。この地域にかつて暮らしていた、先住民・キルメス民族は、スペイン人の侵略によって故郷を追われ、首都ブエノスアイレス中心部の南まで徒歩で連行された。以来、その地域はキルメスと名付けられ現在に至っている。徒歩での大移動は過酷なもので、途中で息絶える者が何百人もいたという。布下さんはキルメス遺跡に向かう道中で、土を採集し・混ぜ合わせ、キルメス民族の魂が眠る粘土を作った。そしてその粘土で、キルメス遺跡周辺で暮らす子どもたちと共に、先祖に想いを馳せながら、ヒトガタを作るワークショップを行った。

TURN in BIENALSUR(アルゼンチン)2019

布下スペイン語もしゃべれませんし、地域の人とアートプロジェクトをしてきた経験も僕はありません。そのなかでコミュニケーションの軸になったのが素材である土でした。喋れなくても相手の動きを見ているうちに、なんとなく相手が何をつくりたいかわかってくる。それまで物質でしかなかった素材が、コミュニケーションツールにもなるんだというのは、新鮮な発見でした。

今回の受講者のエピソードシートを読んだり話をうかがったりしていると、親しい人とうまく喋れないという声に触れることがあります。たしかに思っていることを言葉で伝えるのってじつはかなり難しいですよね。同じ日本語を使う人同士ですら、小さなわだかまりが積み重なって取り返しがつかず逃げてしまったりする。そんなとき、言葉ではなく、素材に触れることが別のコミュニケーションを開いていく助けになるのではないか、といまは考えています。TURNの活動を通じて、僕自身の土や素材に対する考え方が大きく変わったんです。

ワークショップの最後、布下さんは、各受講者にそれぞれのヒトガタを自分の思うように並べてほしいと言った。それは展覧会でのインスタレーションを行うとき受講生のストーリーに寄り添うためであるのだが、布下さんはそれぞれの人が持っている記憶や経験、他者との関係性の距離感を表現することは当人が行うのがふさわしいと考えている。作品のための大切な決定を、他者に委ねる方法は「特別な能力を持つ個人だけがアーティストたりうる」といった一般的なアーティスト像からは逸脱するものかもしれない。

しかし、ここで思い出すのは「I LOVE YOU」プロジェクトの一節だ。

そう。人間は誰しもつくることができるし、つくることを通して喜びや悲しみの感情をわかちあうこともできる。遠いキルメスの子どもたちと布下さんが土を通して理解し合えたように、この日のワークショップでもそれぞれの感情が土によって形づくられ、言葉になる前の思い出が響き合うのを感じた。今回つくられたヒトガタは布下さんの手で東京藝大の窯で焼成され、美術館で展示される。

写真:高橋マナミ 文:島貫泰介