海外ルーツの人々の表現に

交流の場が生まれる“公募展”

イミグレーション・ミュージアム・東京

多国籍美術展「Cultural BYO…ね!」

展示会場となった、手入れの行き届いた庭のある「仲町の家」外観

足立区千住にある「仲町の家」で開かれた公募展では、海外にルーツを持つ人々 の表現と創作物が展示された。言葉も手法もさまざまな展覧会は「イミグレーショ ン・ミュージアム・東京 多国籍美術展『Cultural BYO …ね!』」というユニーク なタイトルだ。出展者や企画に携わった皆さんに話を聞きながら、作品をめぐった。

それぞれの表現に、想像をめぐらせて

2022年時点、東京に暮らす外国人の人口は過去最多の52万人というデータがある。だが、海外をルー ツに持つ人々と共に生きているという実感を持つ日本人はどれほどいるのだろうか。

2022年12月、足立区千住で開かれた展覧会を訪れた。主催は、国内に在留する海外ルーツの人々の暮らしに焦点を当てたプロジェクト、「イミグレーション・ミュージアム・東京」(以下、IMM東京)*。ミュージアムという名がつくものの、実際に施設が存在するわけではない。足立区内の空き店舗や古民家などを舞台に、10年以上、展示やイベントを展開してきた。 *足立区千住を中心にした地域密着型のアートプロジェクト「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」(以下、音まち)の一環として開催。

2022年は前年に引き続き、公募による美術展が開催2回目を迎えたという経緯である。同展を企画監修したのが、1990年代から多文化状況をテーマに世界各地での調査を続け、2010年にIMM東京を立ち上げた美術家の岩井成昭さんだ(秋田公立美術大学教授、東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科非常勤講師)。

Lyle Nisenholz / ニセンホルツ ライル《Rivers of Saitama》2022年、Paper, Pencil, pen, Thumb tacks, Bulletin board ※以下、作品キャプションは会場で配布された作品リストの通りに掲載

Ryu Tenkii《石》 2022 年、映像、石

Rennin《Qingsi》 2020 年、真鍮、シルバー

会場となったのは、足立区千住にある「仲町(なかちょう)の家」。タイムスリップしたかのような古い日本家屋の建物の中に、プロアマを問わない58組の作品が展示された。

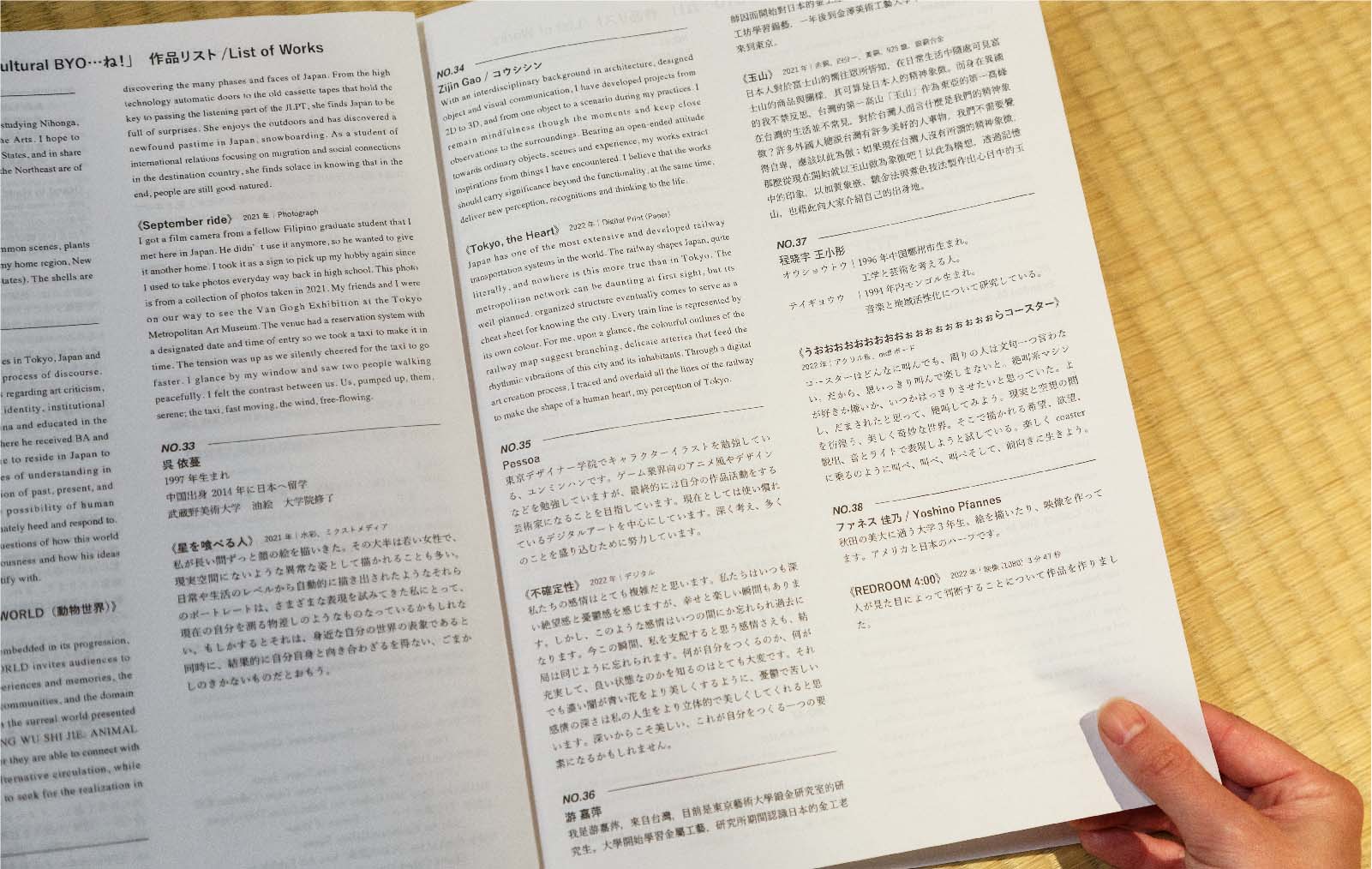

玄関で靴を脱ぎ、入り口でスタッフに手渡された作品リストと作家紹介が書かれた冊子を見ながら、展示を見てまわる。絵や版画などの平面作品から、立体、映像、絵本、小学生がパソコンで描いた絵をTシャツにプリントしたものまで、その表現方法は多岐にわたる。「この作品をつくった人はどんなことを考えたのかな」と思い、先ほどの冊子を開いてみると、そこに書かれた日本語に少し違和感があることに気づいた。さらによく見ると、作品のテーマや思いを記したテキストは、英語だけのものもあれば、中国語だけのものも。

来訪者に配布された作品リスト

すると、会場にいたスタッフの韓河羅さん(東京藝術大学国際芸術創造研究科博士在籍、IMM東京のマネジメント担当)がこう教えてくれた。

「“言葉”は、今年の展覧会の試みの一つなんですよ。通常、展覧会でこのように作品解説をするときは日本語になっているものですよね。でも、今回は応募書類に書いていただいた言語と文章のままで載せています。翻訳という解釈を入れずに、応募者の言葉を直接届けることを大切にしたいと思いました。とはいえ、ハンドアウトに書かれた日本語や英語、中国語のすべてを読めるお客さんが多くないことも想定しています。そこで、会場には色んな言語を話せるスタッフが常駐しているので、訪れる人と直接話をしてコミュニケーションをとれたらいいなと思っています」

なるほど、書かれている内容がたとえわからなくとも、だからこそ、作品を感じてみる、想像をめぐらせてみる。そんな力がより働くと思う。 話をしながら韓さんに導かれるように、いつの間にか畳の上に座り、お茶を出してもらっていた。

「ホワイトキューブの空間でつくるかっこいい展示というものもありますが、今回の展覧会では、表現者同士の場づくりをしたいと考えたんです。また、孤独や葛藤、そして情熱を抱えながら日本で暮らす人々の創作を日本の人にも知ってもらいたい、と」(韓さん)

カルチャーが交差する「クリエイティブライフ」部門とは

もう一つ、前年の展覧会開催の経験を踏まえて試みたことがある。公募展であることに変わりはないが、応募者全員、無審査で選考をせずに作品を展示するということだ。加えて、募集部門には前年を踏襲した「アートピース部門」(絵や工芸、立体作品など)のほか、「クリエイティブライフ部門」も新たに設定された。クリエイティブライフとは少し耳慣れない響きだなと、主宰の岩井さんに聞いてみる。

Efrat Arielle Peleg / ペレグ エフラート アリエル《Dancing Through》2022年、Mokuhanga, Japanese Woodblock Print,Water based Pigments on Washi Paper

Angus James Schaefer《New England Seasonal Scenes》2022年、Shells, Metal leaf, Pigment, Hide glue

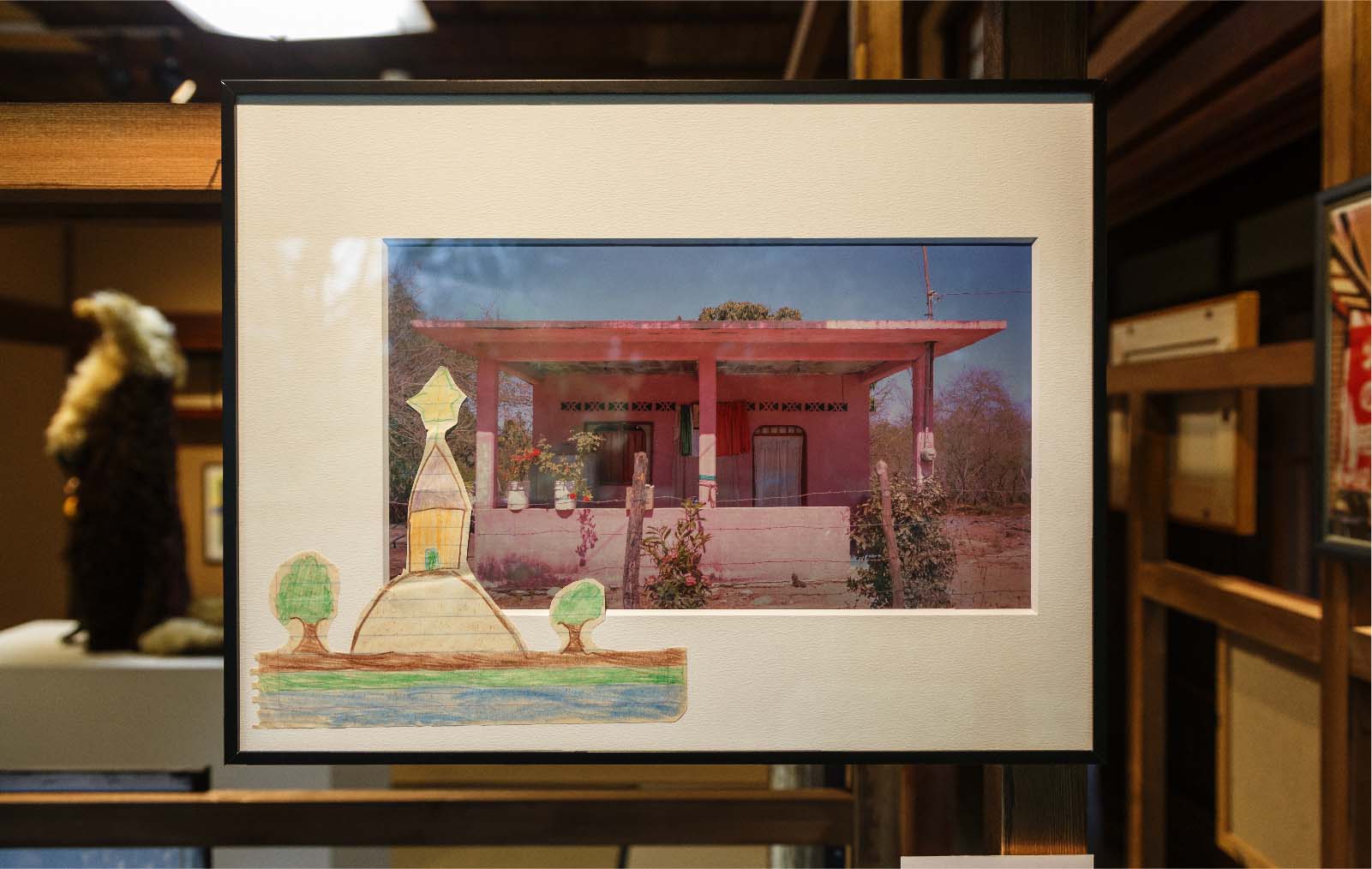

Mariana Kameta《40834》 2021年、Photograph

Zijin Gao / コウシシン《Tokyo, the Heart》 2022年、Digital Print (Paper)

展覧会のタイトル「Cultural BYO …ね!」も、その思いを象徴する。英語圏では、パーティーなどで飲み物などを自由に持ち込めることをBYO(Bring Your Own)と言うことに由来し、「展覧会にもさまざまな文化的な事象を気軽に持ち寄ってほしい、という思いを込めました」と岩井さんは話す。

クリエイティブライフに関連したイベントとして、会期中には、スロヴェニアで菓子やスープによく使われるハーブをテーマにしたワークショップも開かれた。日本ではほぼ出回っていないハーブだという。参加者と一緒にクッキーを焼いてお土産に持ち帰るという内容で、スロヴェニアの香りを味わい、感覚を共有する時間となった。

他にも、準備段階では出展者同士が交流する時間や、会期中には対話型の鑑賞ツアーが設けられたことも記しておきたい。

出展者それぞれの表現

岩井さんはこう続ける。 「“多文化”や“共生”、“インクルーシブ”という言葉が頻繁に使われるようになったものの、言葉としての建前から入ると、どうしても置いてきぼりになる人もいると感じています。“海外の人”という隣人を、どういう形なら共感できるのか、コミュニケーションをするきっかけになるのか、考えたいと思っています」

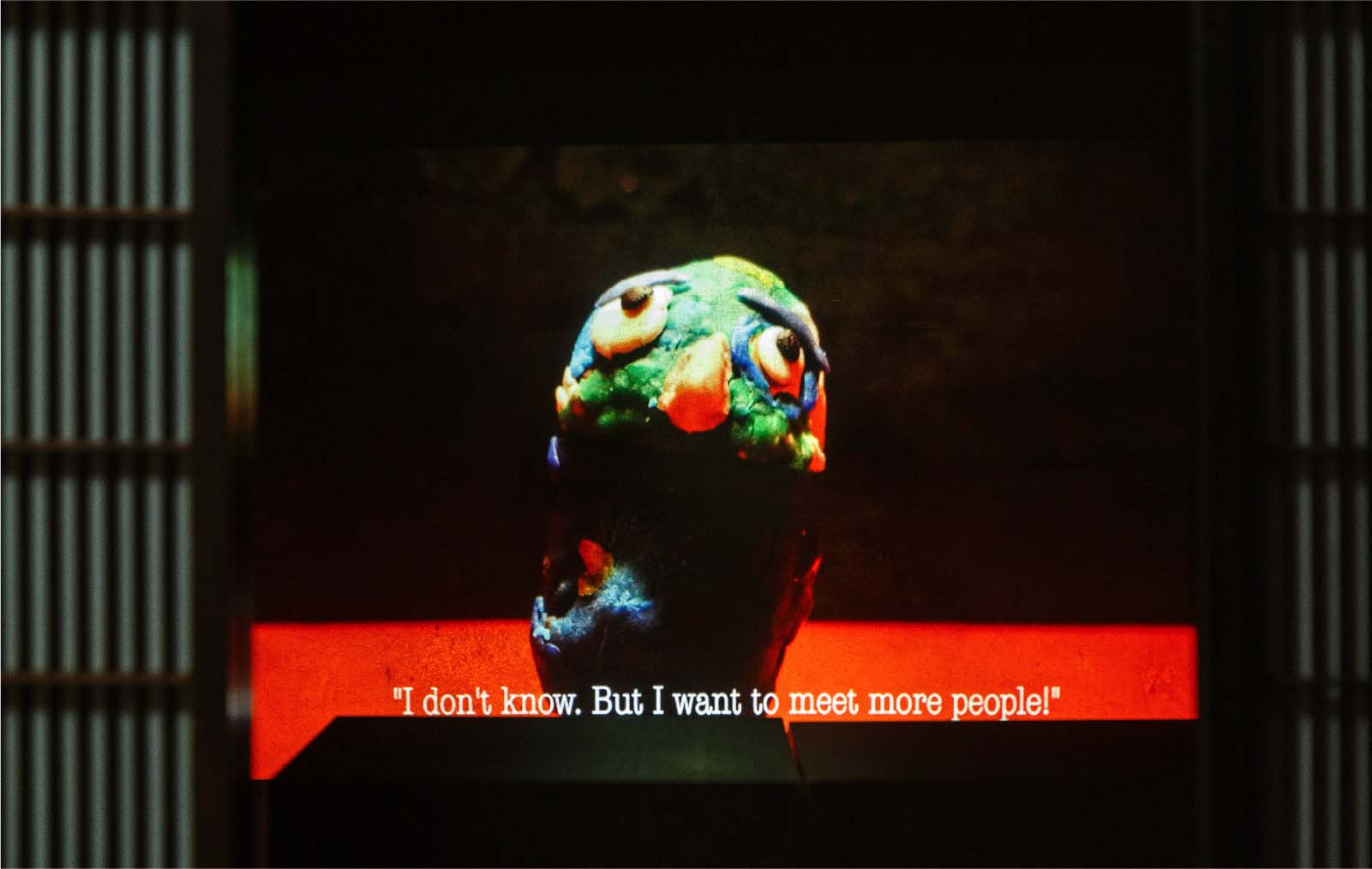

アメリカと日本の2カ国をルーツに持つファネス佳乃さんが制作した《REDROOM 4:00》というコマ撮りの映像作品を例に挙げ、「赤や緑といった多彩な色を使っているのですが、私たちは“色”として捉えているけれど本当はいろいろな色が混ざり合っているのだ、と主人公が認識していくストーリーになっています。これは、作者自身をたとえているのですね」(岩井さん)

ファネス佳乃/ Yoshino Pfannes《REDROOM 4:00》2022年、映像(1080)3分47秒

「作品だけを見れば、どんなメッセージが込められているのかはわからないかもしれない。でも、わからなくていいと思うんです。どんなことを考えてつくったのか?と、想像力を働かせて見ることができるから。人に対しても同じですよね。そもそも作品というのは自由に解釈をしていいし、正解はない。見る人は、自分の経験値を織り交ぜて意味をつくり上げるものです。もしそこに“共感”ということを感じ取ったとしたら、自分で導き出した意味だからこそ身近に感じられるはず。自分ごととして捉えられますよね」という岩井さんの言葉には深くうなずける。

最後に、直接話をうかがった出展者の2人の作品を紹介したい。 部屋の中心に置かれた“人形”が目を引く。キャスリン・フランケンさんの作品《Tiffany》だ。 2022年4月から東京藝術大学で油画を学んでいるフランケンさんは、日本とオランダのハーフ。日本語を交えながら英語で説明をしてくれた。

KATHERINE FRANKEN《Tiffany》2020年、Mixed Media

「私は子どもの頃から、想像することで“避難場所”を見つけてきました。作品の多くは、幼少期の記憶や、寝る前に次々に頭に浮かんでくるアイデア、寝ている間に実際に見た夢(また悪夢)が混ざり合って生まれたストーリーをもとにしています」

作品は、事故によってパラレルワールドにワープしてしまう“ティファニー・ウルフスキン”という人物をモチーフにしている。モンスターが森の洞窟から血の足跡を残して消えてしまったことにティファニーが気づくシーンを表現しているのだという。石膏粘土を鮮やかに彩色した顔や、ガラス絵の具とレースを使った真っ黒なドレスなど、さまざまな素材が用いられ、「死んだ動物」(合成毛皮)のマントに身を包んだ主人公の表情はどこか不安げだ。

フランケンさんは、海外に行くと「日本人なの?」と質問を受けることもよくあるという。かたや日本にいれば、「両親はどこの国の人なの?」と聞かれることも多く、「英語教育を日本で受けていたため、日本語で表現することも伝わっているのかも自信はないし、安心して過ごせる居場所をいつも探しているような気がする」と、彼女は話す。

また、「どちらの国にも完全には溶け込めない、まるで自分がモンスターであるかのような感覚を常 に持っています。人は、外国人のような外見から私のことを判断しているように実感します。だから常に私自身が先に心を開かなければならないと感じています」という彼女の言葉が突き刺さる。この人形は、毛皮のマントの奥にある本当の自分を明らかにしようとする彼女自身をも表しているのだ。そして、複雑に入り混じった彼女の思いは、アートを通じて表現することで強さに変わっているのだとも感じた。

王 子文《彫りと摺りの反復により生成された目盛り》2022年、水性木版、和紙、絵の具

続いて、王子文さんに話を聞く。中国からの留学生で、現在、東京藝術大学大学院で版画を専攻している。王さんはほぼ日本語を話すことができないため、IMM東京の学生スタッフが通訳として同席してくれた。

「私は子どもの頃に自閉症スペクトラムと診断を受けて、言語にも障害があります。さまざまな症状の一つに、何度も同じ行動を繰り返すということがあって、その動作が版画に魅力を感じるゆえんなのかもしれません」

《彫りと摺りの反復により生成された目盛り》という版画作品では、過去・現在・未来という「時間」を表現した。反復しながら、歪んだり派生したりするイメージという情報のあり方を追求することで、「反復・同一・差異」のそれぞれの境界線は曖昧になっていくようだ。 「日々の生活の中で、自閉症スペクトラムへの理解度はまだまだ低いと感じます。制作を通して、自 閉症の特徴と社会的な状況をもっと伝えていきたいです」と王さんは言葉に力を込めた。

日本社会が抱える多くの問題の一つに少子高齢化があるが、今後さらに移民の隣人に助けられる機会も増えるだろう。そして同時に、彼らを助け、寄り添いながら、共に生きることはできるだろうか、日本語で発することのできない人々の声に真摯に耳を傾けることはできるだろうか、という問いが湧いてくる。色も形もさまざまな表現を目の当たりにして、まずは自分ができることを行動に移そう。そう思わされる強度のある展覧会であった。