言葉では届けられない心の声を

アートで伝えることができたら。

この子と一緒

~バリアフリーSEAワークショップ~

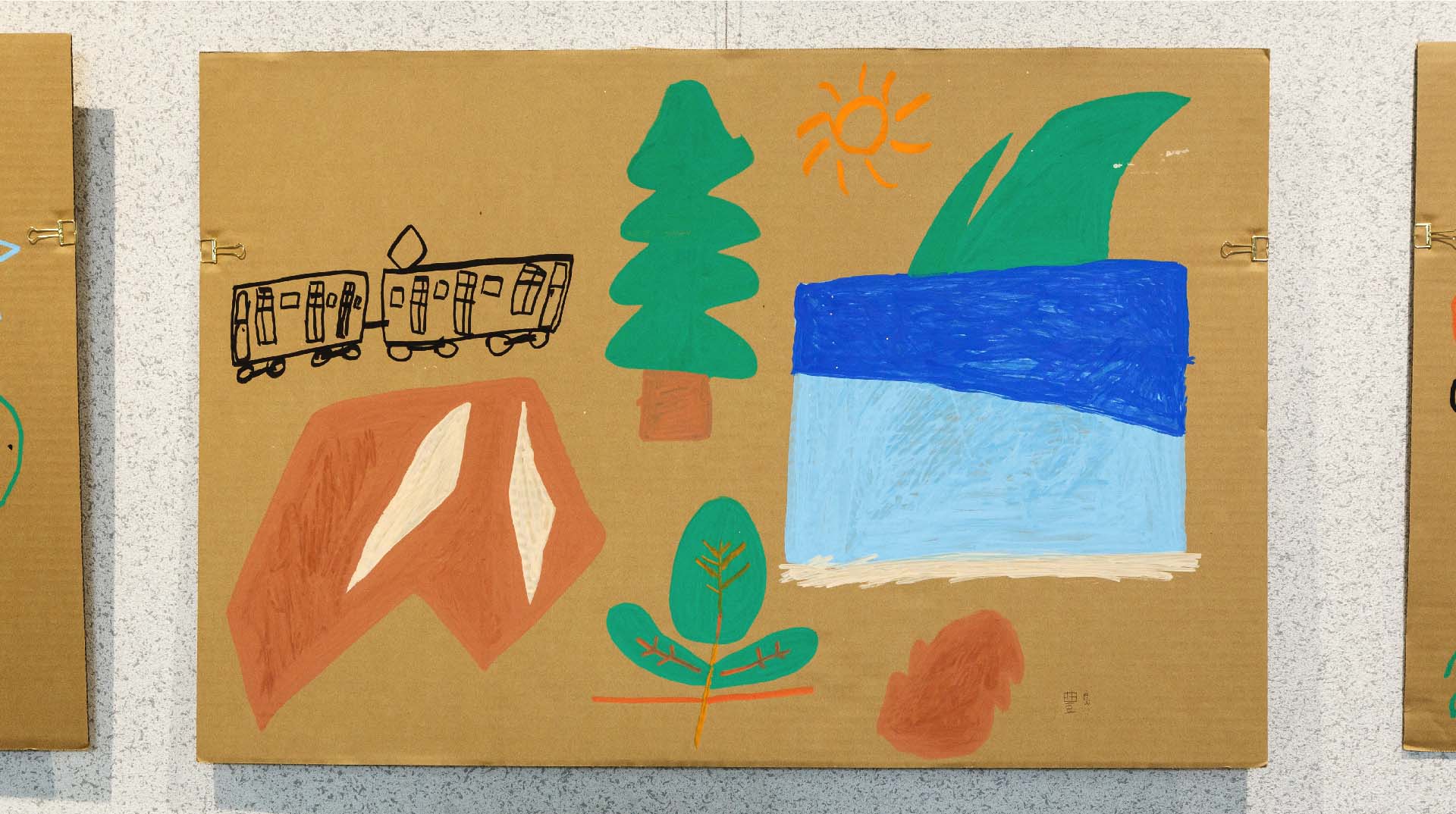

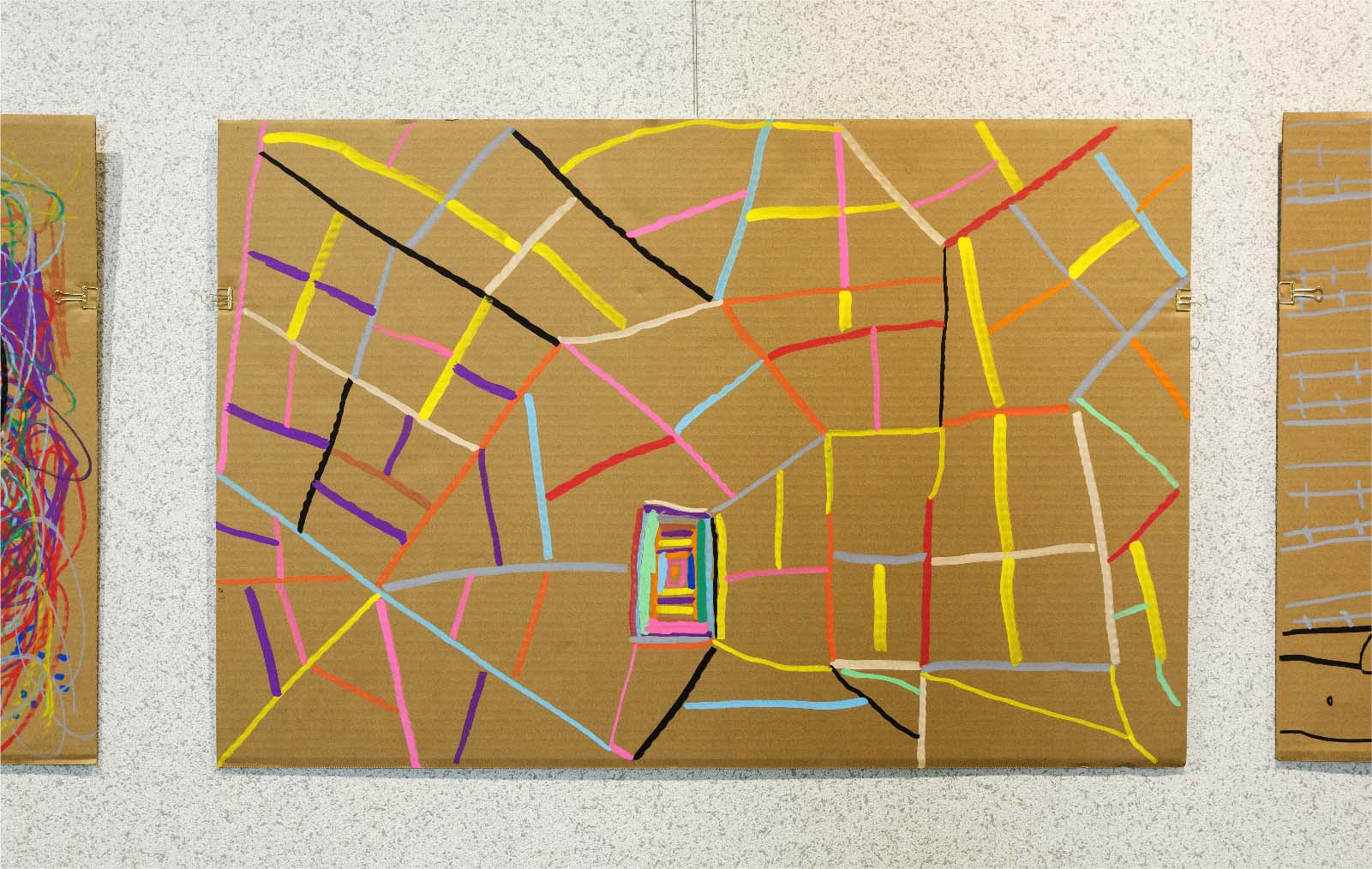

2022年6月に行われたダンボールを使ったワークショップで、制作された作品。テーマは「行きたい所」

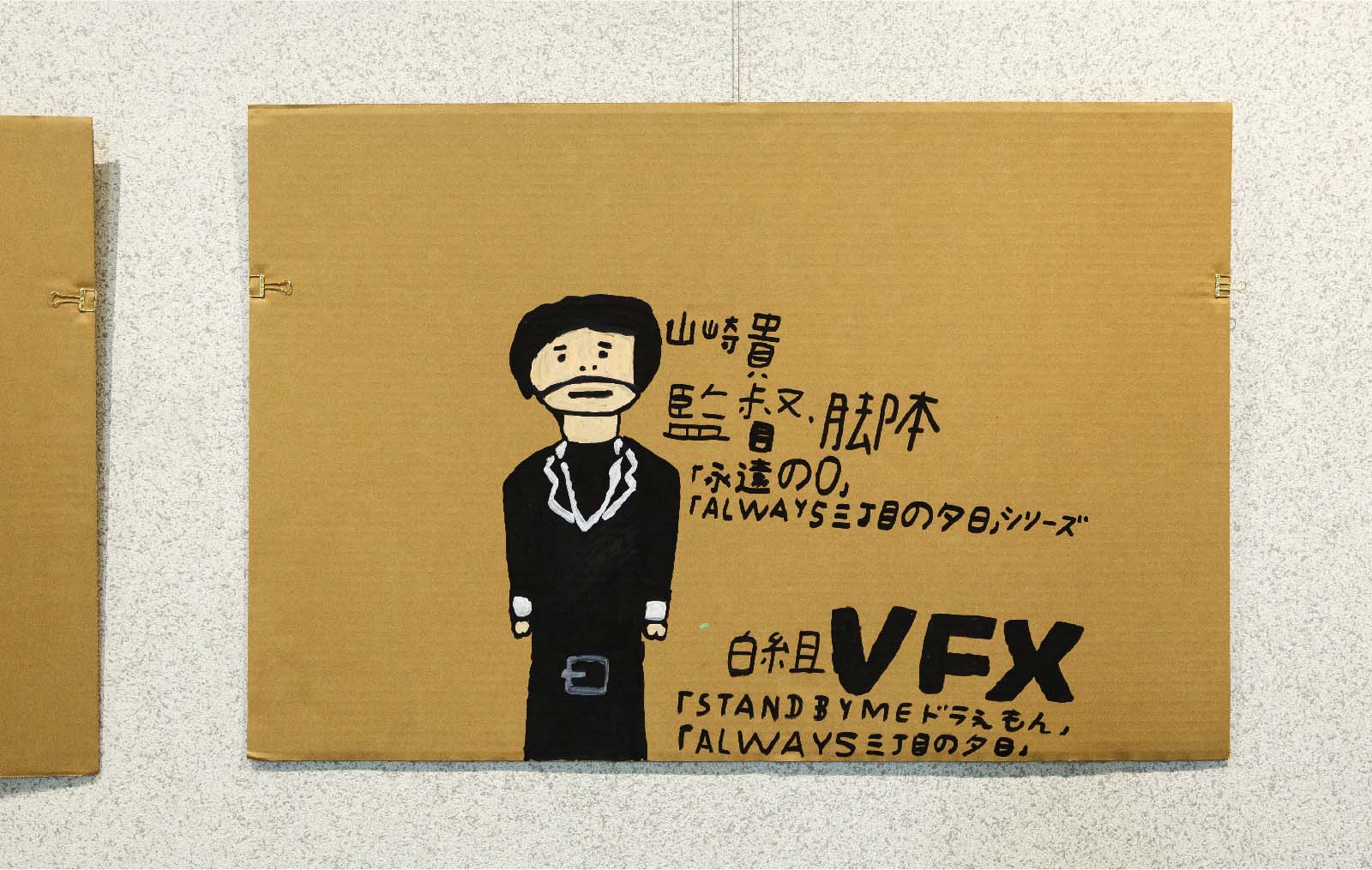

東京藝術大学美術学部芸術学科を卒業し、現在は東京大学大学院に在籍しながらアーティストとして活動する小山このかさん。学部生の時から一貫して障がいを持つ子どもやマイノリティの人々に着目し、作品を通して“小さな声”を可視化することに取り組んできた。2022年4~6月、文京区総合福祉センターにて行われたのは、知的障がいを持つ子どもたちとの計7回のワークショップだ。その中で制作された作品を7~8月にかけて都内3カ所で展示した。会場の一つ、文京シビックセンターで開かれた「あの子と一緒~vol.2~」展を訪れ、小山さんに話を聞いた。

小山このかさん

きっかけは、身近にある障がい

小山このかさんには、重度の知的障がいを持つ弟がいる。弟が生まれたのは、彼女が5歳の時だ。当 時は幼かったこともあり、「障がい者」というと車椅子の利用者をはじめ、“目に見えるかたち”の 障がいの存在をぼんやりと知ってはいたものの、知的障がいについての知識はほぼなかった。

「弟と一緒に成長する中で、言葉でのコミュニケーションが取れなかったり、感覚過敏で音や光の衝 撃にすごく敏感だったり、普通の日常生活が送れないことを目の当たりにしました。弟との生活を 通して、知的障がいについて少しずつ理解を深めていくことになったんです」と、小山さんは言う。

「弟はどんなことを考えているんだろう? 言葉ではない他の方法でコミュニケーションが取れないかな? と考えるようになりました。私はもともとお絵かきが好きだったのですが、自然と弟と一 緒に絵を描くようになって。すると次第に、彼が描いてほしいものを私のところへ持ってきてくれるようになりました。描くことを介して、私も弟が好きなものを知ることができたんですよね」

その経験がアートの力を感じるきっかけになった。「絵を通じて伝えることができる。弟とコミュニケーションができるようになったことが、なにより嬉しかった」

「共に絵を描く」という、言葉ではないコミュニケーションが生まれたことによって、彼女の内に、「将来はアートを通して誰かを助けたい」という思いが大きくなっていった。のちに興味を持ったテーマが「福祉とアート」ということや、東京藝術大学に進学したことは、とても自然な流れだったそう。

文京シビックセンター地下1 階の回廊に展示された作品。「あの子と一緒~vol.2~」展は、若手芸術家の支援を目的として文京区が主催する文化プログラム「アートウォール・シビック」の一環として開かれた

回数を重ねることで見えてきたこと

2022年4月から7回に分けて開催したワークショップは、小山さんの弟が通っていたことで縁のある 文京区福祉センターで行われた。参加者は、同センターに通う10~19歳の約20人。重度の知的障が い者が多く、なかには行動障がいや身体障がいを併発している子もいるという。

ワークショップで制作された作品を飾った展示は、文京シビックセンターのほか、江戸川区総合文 化センターと目黒区美術館ギャラリーでも同時に開かれ、どの会場にも色とりどりの作品が並んだ。

ワークショップでは、お面やダンボールなどを使い、「ファッションをテーマにした絵画」など、各 回異なるテーマを設け、子どもたちが興味を持って取り組めるようさまざまな工夫を凝らした。

ファッションをテーマにした絵。着てみたい服や好きなものを自由に表した

「お面を制作するワークショップでは、土台となる白い紙製のお面の上に粘土を付けて、参加者それ ぞれ自分の顔を作りました。知的障がいを持つお子さんは感覚過敏の方が多いので、抵抗感を減ら すため、粘着性の少ない粘土を使いました」

お面のワークショップで制作した作品は、顔の前で持つ姿を撮影した写真で見せた

また、ダンボールを使ったワークショップでは、各自が行きたい所をテーマに描いた。「実在する場 所を描いた人もいれば、空想の場所を描いた人もいるし、まったく異なるものを描いたお子さんも います。本当にそれぞれ表現するものが違うんですよ」と、小山さんは微笑む。

各自が「行きたい所」を描いたダンボールの作品

どのワークショップでもこだわっていることの一つに、描きやすい素材の選定がある。画用紙を前 にすると身構えてしまうなど苦手意識を持つ子もいるため、「ダンボールを使うことで取り組みやす い気持ちが生まれたようです」という、福祉施設の職員からの嬉しい声も届いた。また、手が汚れ やすい絵の具や、塗りつぶすのに時間がかかる色鉛筆ではなく、ダンボールと相性のいいペン先の 太いサインペン「ポスカ」を使ったことも好評だったという。

「ワークショップの回を重ねるごとに、子どもたちがだんだんと私の顔を覚えてくれて、私もみんな のことが少しずつわかるようになっていきました」と小山さんが言うように、時間と経験を重ねる 中で子どもたちとの信頼関係を築いてきた。子どもたちと接する際に彼女が特に心がけているのは、 自主性を尊重することと、それぞれが楽しめているかを確認すること。

初めの頃は、「全員でこれをしてみよう!」という姿勢だったのが、時間を共有するうちに、それぞ れが描きたいと思うものに小山さん自身も目を向け、「今日は描く気分かな?」と、確認できるよう になってきた。さらに、ワークショップ後には毎回きちんと内容を振り返ることで、次に生かせる よう心がけているのだそう。

展示を通して知ってもらう大切さ

「知的障がいを持つ子どもたちにとって、このように作品を展示する機会を持つことが大切」と、言 葉に力を込める小山さん。

重度の知的障がいを持つ人々は、「何を考えているのかわからない」という心無い批判を受けること もある。だからこそ、普段こんなふうに楽しんで生活しているということを記録に残したり、展示 をしたりすることで、社会に対して障がい者の人たちが何を思っているのか伝える必要がある。

「障がいを持つお子さんは普段、どうしても人に何かをやってもらうことが多いので、自信をなくし てしまいがちな面があります。だから、こうやって絵を発表することで少しでも自己肯定感につな がったらいいな、と思うんです。それに、作品を公共の場に展示させていただくことで、なるべく 多くの人に活動を知ってもらいたいです」

まずは、知ってもらうこと。身近に感じてもらうこと。今後は、障がいを持つ子どもだけでなく大 人も対象に、また、他の地域でもワークショップや展示の活動を広めていきたいと考えている。そ のため、初めての相手と向き合う時にどのように信頼関係を築くことができるかが、これからの課 題だ。「私が緊張していると皆さんもその空気を敏感に察知するので、楽しんでもらうことはできま せん。まずは自分の感情や表情がどんな状態なのかを私自身が知ることも重要ですね」

会場には、小山さんが描いた家族の絵も展示された。上の写真は、《パパ人魚とおねんね》、下は、《ママはアマビエ》

現在、2歳児の母でもある小山さん。

「学部生だったころは、まだ“勉強”として美術を捉えていたところがあったかもしれない」と振り 返る。卒業後の出産と育児や、ワークショップなどでの経験を通して、自身の変化を感じている。「どのように社会でアートを実践していくのか?」と、より具体的に考えるようになったという。

親から絵を褒めてもらった子どもたちの姿や、「絵を通してその子の好きなものを知ることができた」という福祉センター職員の言葉も励みになる。知的障がいを持つ人々が感情を人に伝えるための手段として芸術が一助になることを信じ、今後も小山さんの活動は続いていく。

写真:高橋マナミ 編集・文:中村志保