人が関わらない自然を知り、

他者と自分、ホスピタリティとは何かを問う。

The gift exercise/

Invitation 6 & 7:

Sihlwald & Swiss National Park

新井麻弓さんがスイス出身のパフォーマーで演出家のニナ・ウィリマンさんと「Williman/Arai」を結成したのは、2015年のこと。異なる文化的背景をもつ二人だったが、「私と他者」への関心を紐帯(ちゅうたい)として、二人は様々な国・土地でプロジェクトをともにしてきた。

現在は、スイス国内で「The gift exercise/Invitation 7: Swiss National Park」というプロジェクトを進行中だが、これは先行する台湾での一連のリサーチ・プロジェクト(Invitation 4 : Taiwan)とも関連し、最終的には台湾に帰着することを企図していたらしい。世界規模のパンデミックで、自由に地球上を往来することが難しくなったことも、この入り組んだ往来の理由だろうか。新井さん自身も「複雑に入り組んでいて、パッと見ではわかりづらいところがある」と話す。ス イスと台湾での調査を進めていくなかで、ふたつの「The gift exercise」は、互いに連関しつつも別個のプロジェクトになったという。

2021年 9~12月にかけてチューリッヒ芸術大学で新井さんとウィリマンさんが行った授業の一場面。参加学生たちが全員で各自が持ってきた物を「自然」物から「人工」物まで一列に並べる。

ギフト/贈り物に込められた意味

では「The gift exercise」とはどのようなものなのか。「ギフト/贈り物」の訓練、とはどんな意味があるのだろうか。

「私たちが気になっているのは“他者と私”の問題です。何を私とし、何を他者とするのか?それを分かつ境界線は何なのか?が大きな問いになっています。『The gift exercise』はホスピタリティが主要なテーマなのですが、他者と向き合うための手立てのひとつがホスピタリティであると私たちは考えているんです。活動地ごとのローカルな視点、それぞれの土地をつなぐグローバルな視点の両方について考えながら、アジア各地とスイスのドイツ語・フランス語・ロマンシュ語圏で活動してきました」と、新井さんは答える。今回、スイスと台湾を結ぶのは国立公園(National Park)の概念である。

2021 年 10~11 月にかけて行ったスイス国立公園の調査にて、新井さん(右)とウィリマンさん

スイス国立公園入り口

「台湾東部の花蓮県に太魯閣(タロコ)国立公園という場所があって、同地には、古くから住んでいた先住民族(台湾では原住民と呼称)のタロコ族の人々がいます。日本統治時代の台湾総督府および国民政府によって市場価値のある木材の大量伐採が行われ、その後、現在の国立公園が制定されて以降、彼らは山から強制的に降ろされてしまったんです。ここに人間が生活していると自然破壊が進んでしまうからと政府は言うのですが、タロコの人々は山の中で狩りや農業をして暮らしてきましたから、その生活の拠り所を失ってしまっては生きられない。かろうじて補助金が出るものの、それでも最低限の生活を強いられているために、山で生まれ育った世代のタロコの人々の中には山に戻って、半ば非合法な生活をしている人たちもいる、という状況です」

近年の台湾では、原住民族委員会などの専門行政機関があるなど、原住民の地位向上や福祉政策も整備されつつある。しかし、政治や制度が変わったからといって、個人の思いやわだかまりが一瞬で消えてなくなりはしない。

「そういった状況のなかで、私たちが興味を持ったのが“国立公園”という概念そのものです。様々な「国立公園」の形がある中で、いずれの国立公園の第一の目的も、自然を守ることですが、保護の概念は、ときに自然を観光地や美術館のように扱うことにもなってしまいます。タロコの人々然り、世界中の多くの先住民族にとっては、西洋の文化圏で共有されてきた自然の概念自体がなく、自分たちも「自然」の中に含まれた存在だと考えている。そのため自然保護という考え方自体が理解できず、そこに食い違いや衝突が生じているのだと考えます。そこで私たちは先住民族の視点に立って、国立公園のあり方を考える、学ぶことを始めたのです」

スイス国立公園内 Val Mingèr からイタリアとの国境を望む

そのようにして始まったリサーチだったが、二人は意外なことに気づく。ウィリマンさんの故郷であるスイスは、美しい山々や湖、緑豊かな牧草地に恵まれた自然豊かな国であり、国立公園も整備されている。だがウィリマンさんは、その存在をあまり聞いたことがなかったのだという。「スイスに生まれ育ちながら、なぜ自分は国立公園を知らなかったのか?」。その疑問が、二人を現在のスイスでの活動に導くことになった。

“国立公園” の存在とは?

「スイスには国立公園がひとつあるだけなのですが、その保護レベルはUCN(国立自然保護連合)によるカテゴリーIa: 厳正自然保護地域(strict nature reserve)として、世界でももっとも高いんです。 1914年に制定されたスイス国立公園は、ヨーロッパ最古の国立公園のひとつで、スイスの自然科学者たちは産業革命以降の自然破壊が進んで、手付かずの自然が失われることに危機感を抱きました。そういった創立初期の科学者たちの想いが受け継がれ、観光地化を主要な目的としない自然保護の場所として国立公園が認識されたんです」

スイス国立公園ビジターセンター内常設展示。公園内に生息する動物種を紹介している

1924 年発行(左)、1942 年発行(右)のスイス国立公園の案内冊子

環境省のホームページによると日本の国立公園は現在34カ所。もちろん自然保護と保全が目標に掲げられてはいるが、国立公園法が制定された1931年からの経緯を見れば、国民国家として近代化しようとする日本の政治的な思惑や、観光がもたらす経済効果への期待が色濃く見える。それに比べてみると、スイスにおける国立公園の概念は、研究や自然保護の方向性が圧倒的に強く、観光のためのPRを必要としなかったのではないだろうか。ウィリマンさんがスイスの国立公園を知らなかったことには、そのような地政学的な背景がおそらくある。

「いっぽう台湾では、日本統治時代に国立公園の制度が整備され、1945年の終戦以降もその制度が引き継がれました。そこには西洋的な自然の概念がありつつ、先ほど述べたように先住民たち独自の自然観も存在していた。そういった国立公園や自然をめぐる相違を、スイスでのリサーチやタロコの人々との対話の中から見いだしていきたいと思っているんです」

では、花蓮県におけるタロコ族のような先住民族のコミュニティは、スイスにもあるのだろうか?

「先住民族というかたちで認知はされていませんが、言語や文化を背景とする差異はあります。スイスでは4カ国語が話されていて、ロマンシュ語を使う人々の割合はかなり低く、スイス国立公園を生活圏にしてきた人たちは、この語族にあたります。彼らは14世紀頃から鉱山採掘と林業を盛んに行なっていたのですが、第二次産業革命によるヨーロッパでのそれらの産業の衰退とともに国立公園化して以降は開発が制限され、それまでのような産業形態を維持できなくなりました。それでも1950年代から60年代前半にかけては水力発電のためのダム建設を公園側に認めさせるなど、かなりシビアな交渉も行なってきた歴史があり、そういった点でも自然と人間の関係や保護の概念は、そのときの時代性や政治によって変化してきました」

森林鉄道の台車に材木を積み込む林業労働者。ジルヴァルト(チューリッヒ)、1900、Stadtarchiv Zürich

ホスピタリティの考えに基づく表現の模索

新井さんが冒頭で述べたように、たしかにかなり入り組んだプロジェクトだ。しかし、ようやく全体像が俯瞰できるようになってきた気もする。となると、次に気になるのは新井さんとウィリマンさんが、作家としてどのようにホスピタリティを把握し、実践するアプローチを選んでいるかだ。

「鉱業が始まる14世紀以前から住んでいた人々にとって、自然とは贈り物、ギフトである、という考え方が一般的だったようです。キリスト教が完全に浸透する以前の、自然崇拝とも混ざっているような感覚においては、タロコ族に近い自然観があったのではないかと思うのです。それが次第に薄れ、産業化されていく過程に、私たちはホスピタリティとの関わり合いを見ています。当時と今の住民とでは、考え方はまったく異なっていますが、林業を続けている人々、鉱業の歴史を受け継いでいる家族もいます。そういった人々ともディスカッションできる場所をつくりたい、というのが将来的な構想です。現在はリサーチを映像に収めたり、ドローイングにしたりする、といった工程を進めているところです」

2021 年 10 月、チューリッヒのギャラリーにて展示された新井さんとウィリマンさんのデュオ、 Willimann/Arai の映像作品《The gift exercise / Invitation 6: Sihlwald》

アーティスト・歴史家らとともに森へ入り調査を行った二人は、最終的に参加者を招き、森で木の表面をフロッタージュするワークショップとレクチャーを組み合わせたパフォーマンスを行ったという。目を引くのは、ゴツゴツとした木の表面に残る、うねうねと波打つような有機的な無数の曲線。

2021年10月17日、ジルヴァルトにおける二人によるワークショップの様子。参加者たちは、各自キクイムシの食い跡を探し、フロッタージュを行う 写真: Jana Figliuolo

「これはキクイムシ(Bark beetle)の食い跡。中央ヨーロッパに多く生息するキクイムシはドイツ語でBuchdrucker(本を刷る人)と呼ばれていて、気候変動で気温が上昇して以降、スイスの森で大量発生しているんです。当初は、キクイムシは危険視されているに違いない!と思って調査をしていたのですが、むしろまったく逆で、“アーキテクト・オブ・チェンジ(変化を起こす建築家)”と呼ばれて自然保護官の人々に歓迎されていたんです。キクイムシが好んで食べる木は、もともと原生していたものではなく、産業化以降に大量植林された種なんです。安価な輸入木材の流入でスイスの林業全体が下降したあとも、植林された木々は残されたままだったのですが、キクイムシがそれらを食い荒らすことで、もともとの人間が手を加える前の森が復活するだろうと。気候変動の影響が自然を回復するというアンビバレントな状況は、自分たちが興味を持ってきたこととも重なる部分が多く、フロッタージュをしながら、その歴史的背景や変化について話すレクチャーパフォーマンスを行ってきています」

キクイムシの食い跡がついた樹木

フロッタージュ作品

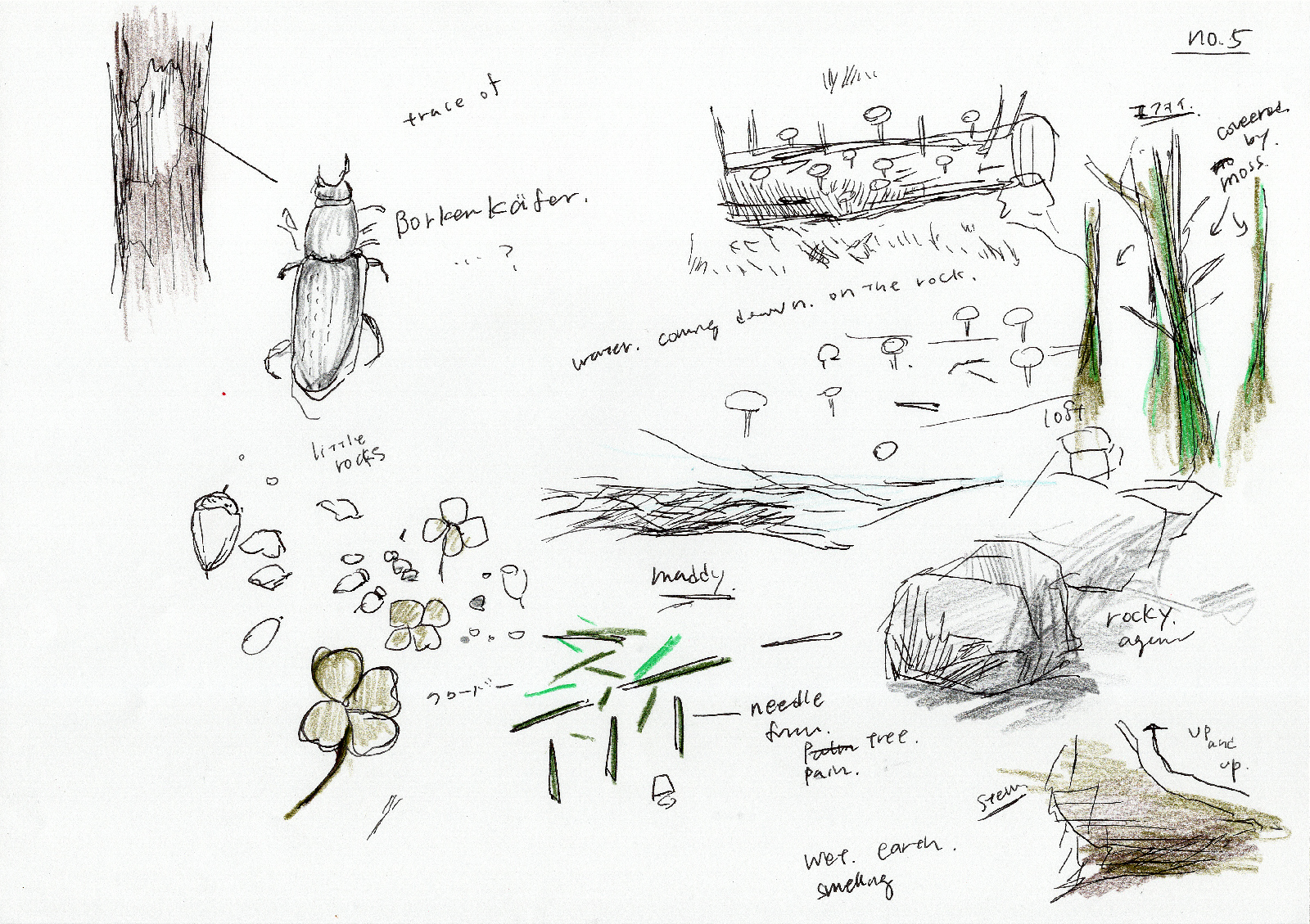

リサーチの過程で描いたドローイング

厄介な存在と思われがちな害虫が、じつは元あった自然を取り戻す手立てになる。この構図は、『風の谷のナウシカ』における腐海と人類の関係性を想起させる。

「たしかに(笑)。キクイムシの食い跡をはじめてみたとき、その造形的な美しさから、私は木版画を思い出しました。学部時代に版画を専攻していたこともあって。フロッタージュは20世紀のフランスで生まれた言葉ですが、それよりはるか前に中国では拓本という技術があり、それは、書の練習見本をつくるために、石碑を刷ることから生まれました。キクイムシの“本を刷る人”という名称とも重なって、何らかのメッセージを伝えているようにも感じています」

写真:Willimann/Arai 文:島貫泰介 編集:中村志保