住み継がれた家の人々を思い、

自分もその流れに連なり、時間をつなぐ

トカイナカ

すりガラス越しに柔らかな光の入る、2 階のアトリエ

都会でも田舎でも、増える空き家、少子高齢化、高齢者の孤立など、それぞれの地域が固有の問題を抱えている。世田谷の一軒の古民家を舞台に、「住む・修復する」「制作する」「活用する」ことをきっかけに、「家」を地域にひらく試みが始まった。小さな企みから見えてくる「住み続けられるまちづくり」の姿、創造とともにある持続可能な活動とは?

偶然、住むことになった古民家

世田谷区・喜多見の住宅街。遮るもののない広い空。冬枯れの畑を眺め、昔ながらの私邸と新しい住宅とが混在する公道を折れ、狭まった砂利道の奥へ進むと、行き止まりに二階建ての古民家が佇んでいた。「駅から遠くて……。すぐに、わかりましたか?」と出迎えてくれたのは、2021年3月に東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻を修了後、翌月4月からこの家の住民になった俵圭亮(たわら けいすけ)さん。「どうぞ、お入りください」と門が開くと、蝶番(ちょうつがい)が挨拶代わりにぎいーっと鳴った。

二階建ての古民家に暮らす、アーティストの俵圭亮さん。「田舎みたいな都会の喜多見には、魚屋も豆腐屋も銭湯もある。大切にしていきたい」

戦後すぐに建てられたこの家の家主(やぬし)は、60代の指揮者の男性で、現在、福岡で暮らしている。この家で生まれ育ち、大人になって家を出たけれども、両親はともに亡くなるまでここで暮らしていた。指揮者の男性は、親が建てたこの家を、取り壊すことや売り払うことを一度は検討したものの、その選択はしなかった。かといって不動産屋に預ける気分にもなれず、同じ芸術活動をしている顔の見える相手に貸したいと願った。二人をつないだのは、藝大の音校に籍を置く俵さんの旧友。声を掛けてもらい、この家を借り受けることになった。

家屋は1959年竣工。最初は平屋建てだったが、のちに2階部分が増築された

画像提供:家主さん

この家に出会ったときの第一印象は?

「時間が止まったみたいな懐かしさがありました。長崎から東京に出てきて、離れて暮らす故郷の家に対する気持ちが、この家と重なりました。私は4人姉弟の末っ子長男で、2018年の6月に父を、11月に祖父を亡くしました。それ以前にも、小学校6年生のときに母が、その3週間後に祖母が他界し、それでも父は不自由ない暮らしをさせてくれました。今になって父の気持ちを思います」

偶然といえば偶然だが、この家に暮らすようになったのは、ある意味、俵さんが引き寄せた状況なのかもしれない。それは学生の頃から、境界、内と外、そして「家」というものに興味があり、「場」や「場所」をテーマに作品をつくり続けてきたからだ。

1 階部分。靴を脱いで玄関を上がり、トイレや浴室の水回り、台所に続く廊下へ。下駄箱の上には近くの多摩川で暮らす魚たちが泳いでいる

台所の奥に見える食器棚は造り付けで、すっきりワイドなガラスの引き戸が美しい

もともと仏壇と箪笥(たんす)が並んでいた壁面を作品展示スペースに。正面の作品は“額縁が露天風呂で入浴している”油彩画。「額縁は絵の居場所=家であり、絵になる以前の形態。『湯(ゆ)』の言葉の響きには人の気持ちをやわらげ、開放する効果があるそうで、そのイメージを重ねました」

鉛筆と木炭で描いた、日本家屋の切妻屋根が浮かぶ作品

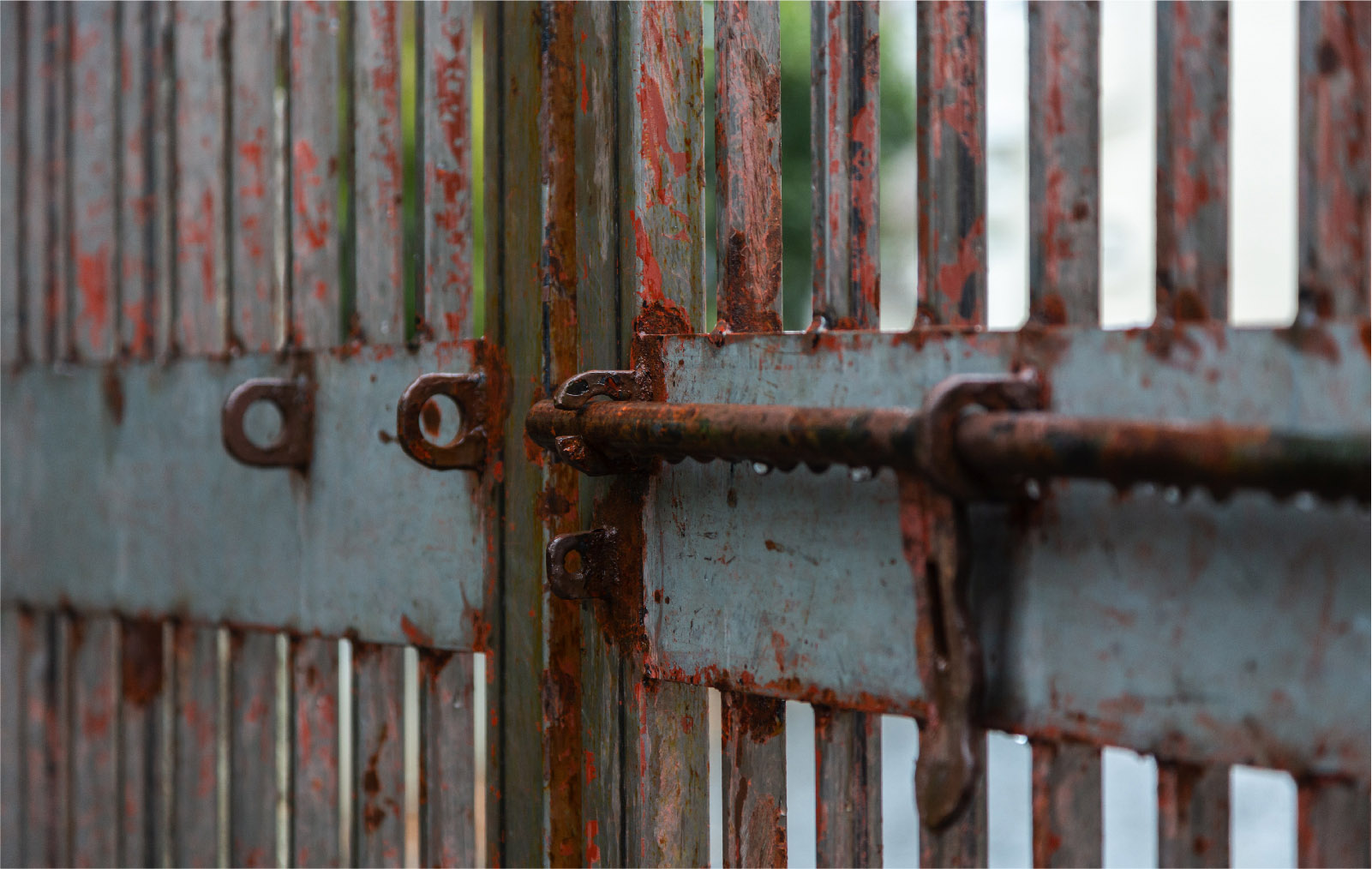

「場」の持つ力に寄り添うように制作を進める俵さん。今回のプロジェクト「トカイナカ」もその興味の一環にある。この古民家に住み、家屋の修復やリフォームを行い、さらに家を生かすための活用術を考案していく。ご近所に挨拶まわりをし、住環境を整えながら昨年7月に3カ月がかりの引っ越しを終えてから、漆喰壁の塗り直し、錆(さび)落としや防腐コート、ニス塗り、備え付け家具の保存など、家の補修を進めてきた。

画像提供:俵圭亮

門やベランダの手すりのサビを収集し、顔料にして絵を描くことを計画中

「引きのばす」ことで持続可能に

都市におけるコミュニティや豊かな環境を追求する上で俵さんには、このプロジェクトを進める中で気づいた事があるという。

「決断を先のばしにしたいときってありますよね。いったん保留したいその気持ち、すごくよくわかるんです。この家にしても、家主さんの家ですから、僕が土地までそっくり引き継ぐわけではないけれど、決めかねているのならば、猶予期間を設けるために、他人である僕ができることがあるのではないか、と」

なるほど……、先のばし、引きのばしは、意外と大事な考え方なのかもしれない。

「白黒つけづらいのならば、とりあえずグレーにしておくことも、決して悪いことではない。雲仙でジャガイモの種苗農場を営んでいた父は、いつか僕が家業を引き継いでくれるのではないかと、どこかで期待していたと思います。僕は絵を描きたいから東京に出てきて、でも父は『継いでくれ』とは決して言わないまま応援してくれた。曖昧な道でも歩いていけば、いつか落とし所が見えてくる。否応無しに変わる環境を受け入れるとき、一旦の保留は救いだと思います。持続可能にもつながるし、引きのばしたその先に見えてくる道もあるかなと……」

その考え方は、芸術表現や制作にもつながりますか?

「つながると思います。内と外への興味も、そういう考え方から来ています。内へ行ったり外へ行ったり、境界をまたぐ、二者のあいだで揺れ動く。いつもそのあいだに立っていたいという気持ちがあります。揺れ動いて来たからこそ、わかることもあるのではないでしょうか」

1階部分の居間。「一軒家は底冷えします」というが、懐かしい掘りごたつに入り、心も体もぬくぬくに。ついつい会話も弾む

住み継ぐ=思いを継承する

学生の頃、日暮里のアパートに暮らしていた俵さんは、広い一軒家に暮らすようになり、生活が変わったという。電気の消し忘れや、火の元にもより一層注意し、騒音やゴミの出し方一つにしても、以前とは異なる配慮をするようになった。

「管理は大変ですが、そのぶん愛着も湧きます。代々の家主さんが丁寧に暮らしてきた家だから、雨漏りもなく、長い歳月に耐えてきた。大事にされてきたものを壊したくないという、不思議な責任感が生まれました。だから、壁をぶち抜いてホワイトキューブにするような修復はやりたくない。場が主体で作品ができ上がっていくような感覚で、家にも物事にも接することが、僕にとっては大切なのかもしれません」

時間と人の思いは「場」でつながり、継承されていくことを改めて実感する。

1 階部分・家屋の細部。上/廊下に沿った浴室。境界の木枠の引き戸には、レトロな飾りガラスがはめ込まれている。現在はリフォーム済みだが、かつてはガラス窓を開ければ、浴室とつながっていた。下/宮大工が建てた梁の頑丈な構造。作品を展示するために、鴨居を傷つけない取り外し可能なフックを自作した

自然、農業、公共意識の芽生え

俵さんには、制作と並行してもう一つ、やり続けたい事がある。

ジャガイモは国の指定作物で、品種改良は公的機関や国の研究所で行われている。しかし民間で唯一、新しい品種を生み出していたのが俵さんの父だった。売れない品種は切り捨てられる。亡き父の開発した品種を残すためにも、経営に携わり営業担当として尽力したい。「去年から農場を再スタートさせました。絵が売れたからといって、農業をやめるつもりはないんです」と、アーティストと農家の兼業に意欲を燃やす。

コロナ禍で郊外への移住者も増えており、人々の視点が土や植物、自然に向いているのを感じているという。喜多見の周辺にも共同で借りられる畑があり、幼少期から畑で遊び、実情をよく知る俵さんは「大変だろうなぁ……」と目を細めた。その真意を尋ねると、「内と外、きっぱり分けようとする人には、畑はやりにくい。都会で暮らす人は、きっちり境界線を引きがちでしょう」と。

なるほど。雑草は誰が取るのか。どこまで手を出していいのか。やんわりとお互いが力を出し合える曖昧な場所にこそ、公共の意識が芽生え、育まれるものなのかもしれない。

今後の展開や計画について、話を聞いた。

「さまざまな気づきを発信するとともに、この家を舞台に展覧会を開催したいと考えています。共同制作はまだちょっと先かな、と思いますが、アーティストが集まるスペースをつくりたい。実際、友人ともそういった話をしており、撮影や創作にも使えるコミュニケーションの場として活用できればと思っています」

いつかここでの体験をもとに、故郷の長崎も含めて、地方にも活動を広げていきたいという俵さん。小さな気づき、ささやかな変化が、この一軒の家からじんわり滲み出し、地域を包み込んでいく日も近いのかもしれない。引きのばし、先のばしという時間の伸縮と、曖昧な内と外という境界の柔軟性は、未来のコミュニティづくりへの一つのキーワードになりそうだ。

写真:高橋マナミ 文:永峰美佳 編集:中村志保