高齢者が感じていることを、

若い人々が知る機会を作りたい。

なつかしい は うれしい

東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士課程に在学中の大村直子さんはいま、サービス付き高齢者向け住宅に滞在し、フィールドワークを行いながら制作に取り組んでいる。彼女の研究テーマは「老い」と「高齢者」。「自分自身が『認知症になりたくない』『なったら終わり』と感じていたことが、研究の出発点でした」と大村さんは話す。だが、高齢者向け住宅にいるスタッフや入居者の人々と交流を続けるうちに、老いへの恐怖や不安が消え、制作の方向性も大きく変わってきたそう。一体どのように心境が変化し制作に影響を与えてきたのか、大村さんに語ってもらった。

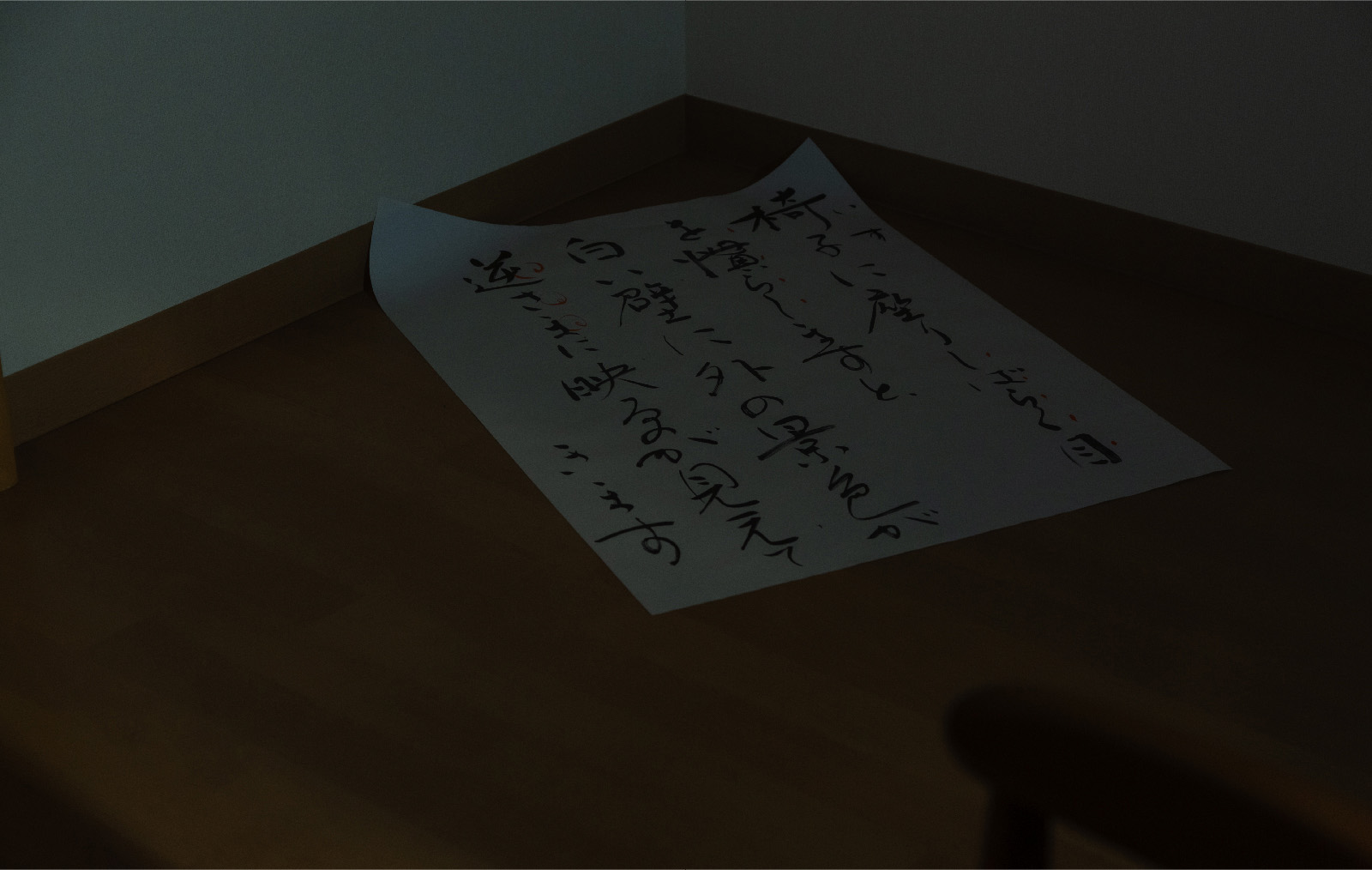

「そんぽの家」の食堂スペースの一角には、これまで DOOR のプログラムに参加したアーティストの制作道具や制作物が置かれている。壁には大村直子さんの書の作品もかけられていた

高齢者向け住宅の日常で、制作の糸口を探す

制作を始めた当初、大村さんが研究テーマにしていたのは「老い」と「認知症」だった。

「昔から、老いることや認知症になることへの漠然とした恐怖を抱えていました。もし認知症になったら残りの人生をどう生きていくんだろう。周囲の人や社会からの自分に対する接し方はどんなふうに変わるんだろう。そんな不安があったんです」

人は誰でも年をとる。しかも人生100年時代と言われる今、寿命がのびるほど認知症になる確率は高くなる。逃れられない恐怖と言うと大げさに聞こえるかもしれないが、それでも、大村さんにとって「認知症になることとどのように向き合うか」は命題のようなものだった。

研究テーマを設定した頃に紹介されたのが、東京藝術大学履修証明プログラム「Diversity on the Arts Project(以下、DOOR)」で実施している「アーティスト・イン・そんぽの家」というプロジェクトだった。これは、DOORの修了生や東京藝術大学の学生・卒業生が、SOMPOケアの運営するサービス付き高齢者向け住宅に1年間居住し、そこに住む人々との関係を育みながら作品制作を行うというもの。その当時、すでに5人のアーティストがこのプログラムを活用して「そんぽの家」での居住を経験し、各自の制作に生かしていた。

食堂スペースに飾られた書

廊下にも、大村さんが墨で描いた愛らしい猫や植物の絵が飾られていた

2021年4月から大村さんもこのプロジェクトに参加し、足立区の「そんぽの家S王子神谷」に通うようになった。最初から居住することも可能だったが、大村さんは自宅と高齢者住宅を行き来することを選んだ。

大村さんの念頭にあったのは「認知症になることが恥ずかしい、という認知バイアスに変化をもたらしたい」という思い。変化をもたらしたかった対象は、社会全体であり、なにより、自分自身でもあった。なぜ、人は認知症になることを恐れるのだろうか。それを探るためには、まずは認知症と診断された人々をよく知らなくてはいけない。それが、「そんぽの家」の人々との交流を望んだ主な動機だった。

だが、プロジェクトに参加してすぐに壁にぶつかることになる。入居している人たちとの交流は、一筋縄ではいかなかったからだ。

高齢者に多いコミュニケーションの傾向を把握し、分析する

理由はいくつかある。まず、交流の場を作ろうとしても、参加者が集まらないこと。大村さんは過去に中学高校の書写書道の非常勤講師をしていた経験があり、そんな特技を生かしつつ自己紹介もかねてワークショップを何度か企画した。しかし、数十人の入居者に対して、ワークショップの参加者はわずか2名程度。人が集まらなかった。

さらに、参加者とのコミュニケーションにも苦戦した。もちろん、ワークショップを楽しんでくれる人もいる。その一方で、大村さんがワークショップで取り組む内容の解説や、作品の作り方を伝えようとすると、耳を塞いだり、コミュニケーションを遮断しようとしたりしてしまう人もいた。なぜ、コミュニケーションがスムーズに進まないのか。大村さんは、その原因を分析した。

折り紙や染色した布にアサガオの種を包んで、来訪者へのプレゼントに

「高齢の方は、長く生きてきた分だけ経験や知識をお持ちです。その一方で、新しいことに慣れるまでに若い頃よりも時間がかかってしまう。そのため、未経験のことへのチャレンジに対してネガティブな気持ちになってしまうことがあるようです。他者から何かを説明されると、自分がわからないことに対して責められていると感じてしまう人もいる。もしかすると、結果として、自分の知っていることだけを楽しもうとする傾向が強い方が多いのかもしれません。それが、現場でのコミュニケーションの障壁になっているだけでなく、ワークショップに参加者が増えない原因にもつながっているのだと思います」

そして大村さんは、ワークショップ以外の方法でも入居している人々と交流する方法を模索するようになった。まず、積極的に食堂に足を運んだ。なるべく入居者と同じ時間に、同じものを食べる。一体感を感じるうちに、自然と会話が生まれてくるのを待ったのだ。こうして時間をかけて入居者と交流を深めていったが、なかには、接点を持てない人もいた。そんなときは、なぜ接点を持てないのかを分析した。

「高齢の方は、長く生きている分だけ交友経験の積み重ねがあり、苦手な人とそうでない人との感覚的な区分ができあがっていることも多い。すると、無理に交友関係を広げようとしなくなり、他の入居者との会話も減少してしまうのでしょう。その結果として、脳の活動がより緩慢になってしまっているようにも見えました」

怖かったのは、認知症になることではない。「老いること」だった。

入居者のなかには、認知症と診断されている人と、そうでない人がいた。それぞれの入居者と対話を重ねるうちに、大村さんは研究テーマを広げることを決めた。

「高齢になれば、誰でも解釈しやすいものと、しにくいものとの差が大きくなる。自分の外側で起きていることを感じ取り、頭で解釈するまでに時間がかかるようになる。これは認知症に限らず、老いれば誰にでも起こる現象だと、入居者の方々との交流を通じて知りました。となると、私が知りたかったものは『認知症』だけではくくりきれないことに気がついたんです。自分が恐れていたのは、高齢になることにより起こる認知機能の変化そのものだったのだと。そのため、研究の対象を『認知症』から『高齢者』へと変えました」

加齢とともに誰にでも起こりうる変化であるのならば、そこから逃げたり、防ごうとしたりしても意味がない。そうではなく、「老い」をいかに受け入れていくかを模索した方が、よっぽど有意義なのではないだろうか。大村さんは声に力をこめて、こう話す。「老後に備えてお金を貯めよう。認知症を予防しよう。社会には、人々の不安をあおるそんな宣伝や商品が溢れています。それはおかしなことだと思う。アートの力で、もっとポジティブな方向に意識を変えていきたい」

簡単には答えが定まらないからこそ、取り組む楽しさがある

難しいのは、これをどう表現するか、だ。高齢になるにつれて認知能力が変わっていくことは間違いない。だが、老い方には個人差がある。何を感じなくなり、何に敏感になるのか。物事を認知する速度はどの程度遅くなるのか。人によってさまざまなうえ、同じ人でも、体調によって波が出る。答えがひとつでないぶんだけ、制作も難航する。まだまだ、模索している途中だ。しかし、答えが出にくいものほど、研究対象として魅力的なものはない。そのヒントを得るために、大村さんはさまざまな方法で入居者と実験を行っている。

大村さんが、入居者用の空き室でピンホールカメラを設置した作品

実験のうちのひとつに、VRゴーグルを使ったテストがある。この実験では、2カ月にわたり、週に一度、ホームの入居者にVRゴーグルで短い映像を見てもらいながら、1時間ほど対話を行った。映像を見てどんな言葉を発するか、あるいはどんなことを連想するかを記録しながら、認知機能の調査をしたのだ。

「ある女性には、最初に、ダイビングをしている人の目線の水中の映像を見てもらいました。すると彼女は『私は泳げません、あの世に行って浮くだけ』と、怖がってしまいました。その翌週、渋谷のスクランブル交差点の映像をご覧いただくと、今度はウキウキした気持ちになったようでした」

なぜ反応がこうも違うのか。映像を見ながら彼女が発した言葉を頼りに、大村さんは、かつて通学していた学校、故郷、家族、旅行先、仕事などについての質問を重ねた。「すぐには思い出せなくても、次には思い出して話してくださったり、そうかと思うと、また次の時には思い出せなくなっていたり、浮き沈みする記憶の中の世界を一緒に体験することができました」

大村さんが一室を提供してもらっている部屋の玄関部分

アートを通じて「老いること」への理解を深め、不平等をなくす

表現方法は模索中だが、制作の目的は決まりつつある。高齢になった人々が見ている世界や感じているものを、若い人々が知る機会を作ること。それが、目指しているゴールだ。それはまた、今回のI LOVE YOUプロジェクトのテーマである「SDGsが示す17の目標と169のターゲット」のなかの「不平等(人や国の不平等をなくそう)」にもつながっている。

「老いることによって起きる変化を、人々があらかじめ理解しておくことが大事なのではないでしょうか。それによって、自分の将来への不安を減らし、心の準備ができるようになる。さらに、いま身の回りにいる高齢者に対しても、どんな手助けや工夫をしたらいいかが想像しやすくなり、アクションを起こしやすくなるはずです。この循環が、高齢者が暮らしやすい平等な社会につながるのではないかと思っています」

言葉にならないものを、いかにして表現していくか。大村さんはこの研究を始めてから、まず、自分の中にあった漠然とした「老い」への恐怖を言語化することに成功した。さて、次は「老いる」という現象をどのようにしてアートで表現するのか。大村さんの研究は、高齢者が生きやすい社会を作り、かつ、若い世代の人生設計にも影響を与えていくのだろう。発表が楽しみだ。

写真:高橋マナミ 文:吉田彩乃 編集:中村志保