変わりゆく時代の中で、人は何を刻み、何を訴えるのか?

彫刻というメディアを通して、公共のあり方を考える。

PUBLIC DEVICE

-彫刻の象徴性と恒久性-

小田原のどか《ロダンの言葉/高村光太郎をなぞる》(2020年)

歴史的な記念碑から、駅前の女性裸体像まで。普段何気なく見ている公共彫刻の数々は、どのような背景のもとで設置され、何を表象してきたのか。作り手にとって、公の場に作品を置くことの意味とは何なのか。そんな「公共」と「彫刻」の関係に迫る展覧会「PUBLIC DEVICE -彫刻の象徴性と恒久性-」が、2020年12月、東京藝術大学で開催された。

「公共」と「彫刻」の再検証を目指して

アートの作り手か関係者、あるいは熱心なアートファンでもない限り、街角で見かける公共彫刻に関心を寄せた経験を持つ人は、さほど多くないだろう。いや、たとえそうした人たちであっても、日本の駅前や公園に大量の裸婦像が置かれている理由を、深く考えたりはしないのではないか。それらはまるで風景の一部のように、普段は意識の外に追いやられている。

藝大の彫刻科学生に向けギャラリーツアーを行う小谷元彦さん(右)と小田原のどかさん(左)

一方、公共彫刻はときに激しい議論を引き起こす。近年の例だけでも、2018年には福島に設置されたヤノベケンジの《サン・チャイルド》が市民の批判を受けて撤去され、「あいちトリエンナーレ2019」で起きた騒動では《平和の少女像》が議論の的になった。2020年には、人種差別反対デモ「Black Lives Matter」の延長線上で、アメリカをはじめとして各国の奴隷制時代の偉人像が破壊された。こうした事態が起こるのは、公の場に置かれた彫刻が、たとえどれほど無意味で無力なものに見えたとしても、土地や社会を表象する機能を持ち、ときに一種の権力装置となるからだ。

「PUBLIC DEVICE」は、そんな「公共」と「彫刻」の関係に、さまざまな角度から検証の光を当てる展覧会だ。共同キュレーションを務めたのは、多様なメディアを駆使し、現代の身体感覚を宿した作品を手がけてきた東京藝術大学彫刻科准教授の小谷元彦さんと、その教え子で、彫刻研究と制作をつなげる独自の活動で知られる小田原のどかさん。企画の背景には、同調圧力の強い日本で、あらためて公共の意味を問う狙いもあったという。

「海外ではスケールの大きい実験的な屋外作品がテンポラリーに設置されるのに対し、日本には挑戦的な作品が生まれづらい土壌がある。東京のストリートは世界的にも特異点だと思うし、本来、公共空間はさまざまなことが起こっていい場所。なぜ日本でその文化が発展しにくいのか、考えたかったんです」(小谷さん)

また本展には、日本の美術教育において重要な位置を占めてきた藝大で行われるからこその意義もある。小谷さんは2019年、それまで在籍した先端芸術表現科から、出身の彫刻科へと異動した。既存の学科間の異動は、藝大の歴史でも初のこと。伝統的な彫刻観を拡張してきた当人である小谷さんの彫刻科着任は、単なる一大学の人事を超え、「彫刻」というメディアの現状を示している。

「『彫刻』という言葉は、いま失われつつあります。実際、この単語を冠した学科は全国で減少している。そうしたなか、日本の彫刻教育のスタンダードを作ってきたこの藝大という場で、『彫刻』の持つ意味をあらためて考えたいと思いました」(小田原さん)

モニュメントをいかに捉えるか

展示会場は東京藝術大学大学美術館 陳列館の一階と二階、絵画棟 大石膏室の三つに大きく分かれ、それぞれ異なるカラーで構成されている。

陳列室の一階は、日本の近代を代表する公共彫刻の担い手たちと、後続世代の作品や資料が並び、両者のモニュメントに対する姿勢が対比的に浮かび上がる空間になっている。部屋に入ると、まずは、戦時中に制作された陶製手榴弾容器をめぐる笠原恵実子の作品が。そして、入り口に背を向けながら登場するのは、本展の起点としてとりわけ重要な意味を持つ、菊池一雄の《平和の群像》のマケットだ。

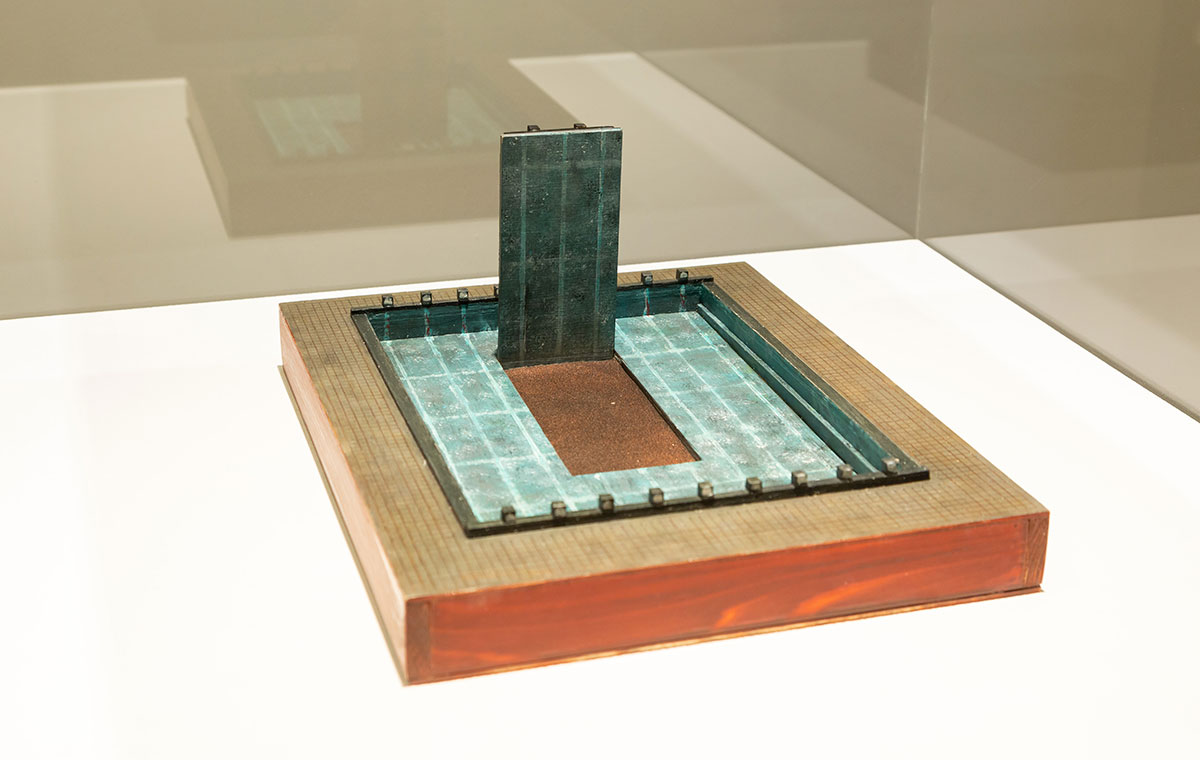

菊池一雄《平和の群像》(1951年)のマケット

東京・千代田区の最高裁判所に隣接する三宅坂小公園に、電通の依頼で1951年に設置された《平和の群像》は、戦後の日本の街角に女性裸体像が乱立する契機となった作品である。興味深いのは、戦時中、同じ台座の上には、北村西望による騎馬像が置かれていたことだ。軍国主義の象徴である軍人像から、「平和の象徴」としての裸婦像へ。この交代劇が意味するものは何か——。

会場には、藝大が所有する《平和の群像》のマケットと、長崎の《平和祈念像》を手がけた北村、そして、日本の公共空間の女性裸体像第一号である《汀のヴィーナス》や、北海道開拓百年記念に建てられたものの、のちに爆破された《風雪の群像》の作者である本郷新の作品や資料が、大きな三角形を成して配置されている。小田原さんも、高村光太郎の書籍『ロダンの言葉』などを用いて、こうした近代の彫刻家の思想に迫る作品を展示した。

一方、土地や時代の象徴となる、恒久的で巨大な像を手がけた彼らに対して、後続世代のモニュメントに対する態度はアンビバレントだ。戸谷成雄は、コンクリートに深い切れ目の入った水平的な作品を展示。

戸谷成雄《POMPEII‥79》(1974年、87年再制作)

鉄の彫刻を毎回会場に合わせて構築することで知られる青木野枝は、その構築/解体のプロセスを模型や映像で提示した。また、北村と同じ長崎出身で、本展の企画者でもある森淳一は、いわゆる「軍艦島」をモチーフにした小さな彫刻を展示した。

青木野枝による模型など

さらに建物の裏口には、1920年代のニューヨークで起きた女性解放運動に材を取った小谷さんの彫刻作品が屹立する。自由の女神の松明に倣い、女性たちがタバコを手に行進したこのデモは、じつはタバコ会社のキャンペーンだった。ダビデ像と同じ寸法、姿勢でタバコを咥えるセーラー服の女性像は、何かを示唆するように菊地らの作品が並ぶ会場に視線を向けている。

小谷元彦《Torch of Desire – 52nd Star》(2020年)

アートと社会が切り結ぶ関係

二階に進むと、展示室前の一角に、2019年のあいちトリエンナーレでもとりわけ大規模だった高嶺格のプールを用いた作品のドキュメントが展示されている。まるでその直角に立てられたプールの床面のように壁に張り出された、作品誕生の経緯を詳細に記した資料からは、その議論のプロセスにこそ、屋外彫刻の重要な「公共性」があることを感じ取れる。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しもその色に 染まり果てにき 我ならぬまで》の模型(2019年)

「近代の重しや恒久設置という一種の『重力』に焦点を当てた一階に対し、二階はそれを反転した『浮力』をテーマにした」と小谷さん。実際、先の高嶺作品は交渉の末、会期後の撤去が決まったが、二階には彫刻を「残すこと/残さないこと」や、公共空間で仮設的な作品を立ち上げるうえでの「リーガル/イリーガル」などの問題をめぐる作品が並ぶ。

会田誠は、2004年から続く「MONUMENT FOR NOTHING」シリーズの各作品を時系列で紹介し、2019年に発表した旧日本兵をモチーフとする巨大な作品の一部を展示した。同シリーズについて小谷さんは、「ここまで明確に、モニュメントにする価値があるものなどないと言い切る態度をとることは、自分を含む彫刻家には難しい」と、会田の本展における特殊性を指摘する。

奥は会田誠《「MONUMENT FOR NOTHING」シリーズについて》(2020年)。手前左は菊池一雄《自由の群像》マケット(1955年)

ネット上にアップされた画像を素材にロダンの《地獄の門》を3Dプリントの技術などで造形化した井田大介、彫刻の周辺ジャンルであるミリタリーのプラモデルに光を当てた大森記詩、SNSでの死生観を扱う林千歩、屋外に仮設した過去作品の写真などを展示した西野達に続き、奥まで進むと、サイドコアによる展示として、公共空間への介入を記録した映像がある。その一つは、2016年のアメリカ大統領選後にお台場の自由の女神像に一時的に行われたものであり、小谷作品との符号を見せつつ、一般に固形のものと考えられる「彫刻」の条件に問いを投げかける。

サイドコア《無題》(2016年)

ほかにも陳列館の内外の各所には、それぞれ花火やくす玉をモチーフにした島田彩夏と豊島康子の作品や、ショップの形態をとる「カタルシスの岸辺」のインスタレーションが配置されている。これらはいずれも、公共彫刻にとってその場所で好意的に受け入れられることがいかに重要であるかという、「祝意」や「祝祭性」の概念に関連する作品群だ。

カタルシスの岸辺《gamujin.com》(2020年)

彫刻史のアナザーストーリー

少し歩いた場所にあるもう一つの会場の大石膏室は、古代彫刻や近代の名作、仏頭など、東西のカノン(正典)ともいえる造形物を集めた、神聖な空気の漂う空間だ。だが、そこで観客を待ち受けるのは、その硬質な雰囲気とは一見相反する、意外な作品群である。

たとえば井田大介は、株式会社七彩というマネキン制作会社の取材映像と、表面が削れて層状の内部が露出した三体のマネキンを展示した。「マネキンは人型のパブリックデバイスそのものであるし、七彩はFRP加工やアルミニウム鋳造など素材の実験を通して近代彫刻史のアナザーストーリーを彫刻家である向井良吉氏が作ってきた会社」と小谷さん。「彫刻の括りから溢れたものにこそ日本の彫刻を考える契機がある」との小田原さんの言葉通り、重厚な古典彫刻とマネキンの対比は、彫刻史の死角に意識を向かわせる。三体のマネキンと《平和の群像》の対応も明らかで、両者がともに人々の理想や欲望の依代であることに気付かされる。

井田大介《欲望の台座》(2020年)

この会場で圧倒的な存在感を放つのが、椿昇のバルーン作品だ。漠とした「哺乳類」という意味のタイトルが冠された本作は、多くの学生が学んだ古典彫刻の隙間にむくむくと膨らみ、硬と軟のコントラストのなかで妙な生命感を見せている。ある年代以上の観客ならば、本作から、椿が2001年の第一回「横浜トリエンナーレ」で発表して話題となった、ビルから飛び立つ巨大なバルーンのバッタを想起するかもしれない。

椿昇《Mammalian》(2011年)

ほかにもこの部屋には、サイドコアによる藝大の看板を型どった作品や、ロダンの《青銅時代》が出品作品として展示されている。《青銅時代》は陳列館の入口付近にも設置されている作品であり、ここで本展は緩やかに円環構造を持つことがわかる仕掛けになっている。

手前はサイドコア《FREE SIGN》(2020年)。奥右はオーギュスト・ロダン《青銅時代》の複製(年代不明、2020年修復)

議論こそが、公共を作る

「自民党の憲法改正草案で『公共の福祉』が『公益及び公の秩序』に変更されたように、日本では『公共』という言葉が長い間スカスカの状態になっているのだと思います」と小田原さんは言う。そうしたなか、この展覧会で示そうと目指したのは、彫刻というメディアを考えることにこそ、「公共」のあり方を考える契機があるということだ。

「海外では人々が公共彫像を何度も引き倒し、社会の変化を示してきました。日本ではそうした事例は多くないけれど、爆破された《風雪の群像》のような例もある。公共という場は議論を誘いますが、議論こそが公共を鍛えることにつながります。彫刻とは社会の鏡であり、『公共』を作る装置でもあることを感じてもらえたら嬉しいです」(小田原さん)

もう一つの会場の大石膏室でもギャラリーツアーを行った

同時に本展は、そうした開かれた視線を藝大という場自体に呼び込む試みでもある。

「僕から見ると、藝大も、彫刻科も閉じた場所に感じます。さらに、『彫刻』という言葉も揺らいでいるなかで、肯定的であれ否定的であれ、外からの検証を通して自らを見つめ直す視点を学生も含めて持ってほしかった。僕は自分の作品で日本の彫刻という言葉の意味を壊してきた自覚があるので(苦笑)、残りの人生ではその再構築を考えたいと思っているんです」(小谷さん)

最後に、「I LOVE YOUプロジェクト」に因んで、芸術と愛、そして本展と愛の関係性について二人に尋ねた。

「大プリニウスの『博物誌』では、去りゆく恋人の影をなぞったことが絵画の起源とされています。不在の認識は、人と猿やゴリラとの大きな違い。いないものを記憶したり、愛するものを近くに置こうとする欲望が、アートの起源にはある。その意味で、アートの起源にはそもそも愛があり、その延長上に現代の我々がいるのだと思います」(小田原さん)

「多様な視点を持つことが愛につながるのなら、本展では、マケットなど公共作品の手前にある資料を多く展示しました。芸術は場所のあり方を変える力を持っていますが、未完のものも含むこれらの資料からは、『この作品がここにあったらどうだったか?』というオルタナティブな世界が見えてくる。そうした多様な視点や考え方につながる潜在力を、本展の展示物から見てもらえたらと思います」(小谷さん)

写真:高橋マナミ 文:杉原環樹 編集:小林沙友里