現実にある空間に、音のオブジェを設置した。

その場所と、もっと深くつながれるように。

あるく!空間楽器コンサート

ウェブサイトにアクセスし、地図上のマークの位置に近づくと音が聞こえる

東京藝術大学美術学部先端芸術表現科の古川聖教授が率いる「あるく!空間楽器コンサート」。地図上に配置された仮想の音のオブジェをGPSが検出することで、スマホを使って風景と音を楽しむことができるというプロジェクトだ。もちろんスマホを持って現地を歩いて楽しむこともできるが、このコロナ禍において、ウェブ上の地図をたどることでバーチャルな音風景をどこからでも体験できるように公開した。

佐藤亜矢子さん。上野公園にて

ここは、東京藝術大学上野校地に隣接する上野公園。古川教授と、プロジェクトに参加した同大学音楽学部の卒業生で作曲家の佐藤亜矢子さんに案内をしてもらいながら、上野動物園の周辺を歩く。スマホにつないだヘッドホンからは、ニャーニャー、ウニャーン、ニャッニャッと、歩みとともに変化しながら行き交う猫たちの鳴き声が聞こえる。佐藤さんが制作した作品《隠れ猫、見つけ猫》である。鳴き声にはノイズやエコーがかかり、実際にそこにいるわけではない猫たちの存在が、逆に浮き立って感じられるのが不思議だ。また、ヘッドホンをしていても、公園にいる人々の話し声や、足音、動物の声が、猫の声に重なるように耳に入ってくる。バーチャルな音とリアルな音が入り混じり、見慣れた景色はいつもと違って見えてきた。

「夕暮れ時に人がいなくなると、実際に野良猫がたくさん出てくるんですよ。題材にしているのは、どこかに隠れているはずで、どこかで鳴いているはずの声なんです。世の中にはいろんな音が溢れていて、そこに敢えて音を付与する必要はないんじゃないかと思うかもしれません。でも、そこにあるはずだけど聞こえない音が、バーチャルなサウンドとしてかぶさってくることで、普段歩いているときには体験できない何かを発見できるのかなと思います」と、佐藤さん。

街の空間が楽器になる

本プロジェクトでは、古川研究室と株式会社cotonが共同開発した「ソニックウォーク」というアプリを使い、私たちの周りにある公園や森、庭園、街といった空間のなかに「仮想の音オブジェ」を置き、オリジナルのサウンドマップを作成。音のオブジェで満たされた現実の空間をスマホを持って歩くことで、身体・空間・音が一体となったサウンドアート体験をするという、空間自体を楽器ととらえた体験型の作品だ。古川教授を含めた作家や学生ら十数名が制作した16作品は、ネット上に公開されている。ちなみに、スマホやパソコンからアクセスすれば、どこにいてもマップをたどりながらオンライン上で体験することもできる。

例えば、古川教授の作品《瞑想の庭1》では、池を中心として作庭師がつくった道をたどる池泉回遊式の構造をもつ東京・江東区の「清澄庭園」に、音のオブジェを置いた。庭園の構造と音のオブジェが呼応するよう、距離範囲やリバーブの音像幅などが設定され、雅楽に使われる管楽器の笙や秒針など様々な音が、遠のいたり近づいたり、重なったりクリアになったりしながら、どこかガムラン音楽のような心地よさを漂わせる。

古川教授の作品《瞑想の庭1》の音が鳴る範囲などを操作する画面

古川教授のもう一つの作品《瞑想の庭2》では、自宅にいながら京都の「龍安寺」の縁側から庭を眺めることができるし、森本洋太さんの《dadaloop》では、環状の山手線に延々と乗って、ループする音にトリップできる。また、中島夏樹さんの《浅草ノスタルジア》では、歴史と人情溢れる浅草の街を往来する人々の記憶が語られ、ドキュメントの質を帯びている。どんな場所にも音のオブジェを置くことができるので、地図さえあれば日本中といわず、国を超えて、ひいては海の中だって、楽器になってしまうという仕組みが面白い。

「もともと僕の研究は現代音楽が出発点なんですが、新しいメディアやテクノロジー、科学……そういうものとの関係のなかで制作するようになったんです。現代音楽とくくってしまうのではなく、音楽の可能性を開いてみたい、と。今回のプロジェクトは、何か作品をつくってやろう!というよりは、一つの仕組みを使って、みんながそれぞれつくる作品を集積することで何か見えてくるんじゃないかなと考えています」

古川教授にとってこのプロジェクトは、様々な作家や学生が参加することに意味がある。それはちょうどSNSが、一人だけで発信するのでは機能をなさず、誰もが発信できて交換の場となることで、物事の多角的な見方ができる機能を備えるのと似ているのではないか。今回、新型コロナの影響で本来の計画通りにはいかなかったが、プロジェクトのウェブサイトには、誰もが自由に作品について感想を書き込んだり、意見交換ができる場を設ける予定であったこともそのためだ。

音と空間、自分、そして人とつながる

「ある場所に行って何かを体験するということは、その場所がもつ意味や歴史と関わることになりますよね。すごく簡単に言ってしまえば、山に行って“ヤッホー”と叫ぶと、こだまして返ってくるでしょう? あれはまさに音によって空間が感じられる瞬間です。そういう意味において、音楽を自分の部屋で聞くだけではなく、実際に土地を訪れて音に触れることによって、もっと深く場所とのつながりを体験できると思います。さらに、自分という存在までをもとらえ直す体験がそこにはあると思うんです」(古川教授)

また、佐藤さんのこんな発言も興味深い。

「実際に歩いてみたときにどう聞こえるかを想像しながら制作しましたが、体験する人がどう受け取るのかわからないのが難しかったです。でも逆にそれが面白いところでもある。つくった音のオブジェが私の手を離れて、人や歩く速さ、経験、記憶によっても感じ方が変わってくる。作品が別の場所で様々に変容していくのが面白いと感じました」

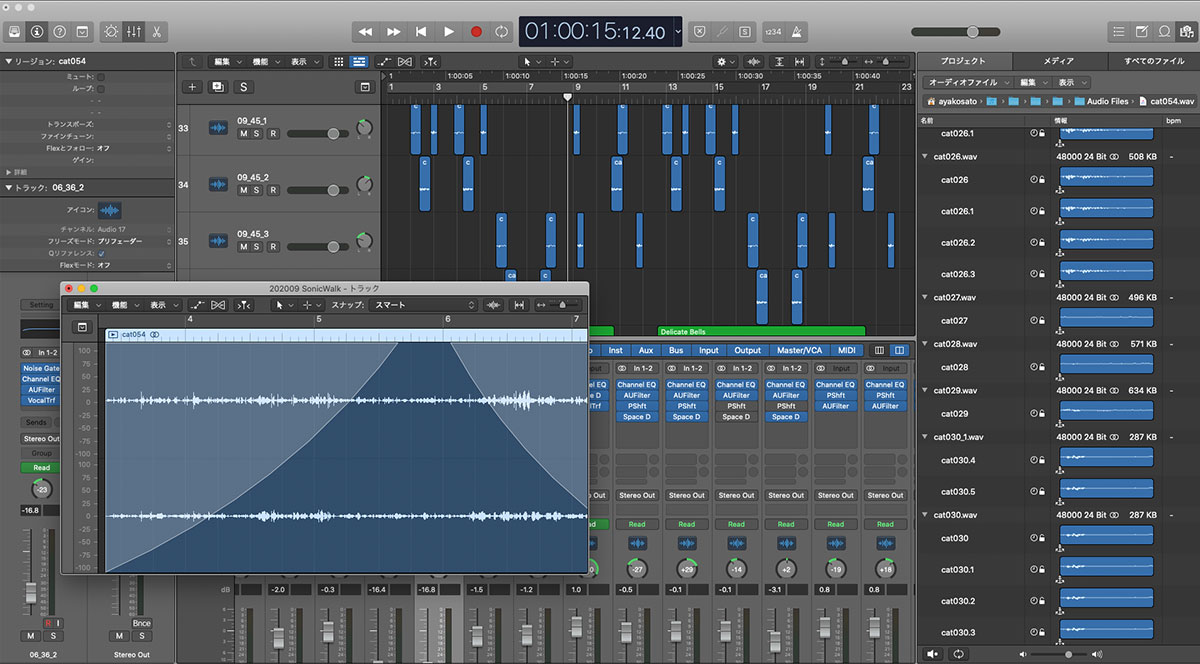

音のオブジェを制作中の佐藤さんの画面

さて、プロジェクトの締めくくりとして、2020年12月、オンラインでシンポジウムが開催された。古川教授と親交の深い、サウンドアーティストの川崎義博さん、東京工業大学で建築環境を専門とする藤井晴行教授、群馬大学で美術教育を教える茂木一司教授を迎え、参加作家らと作品について意見を交わした。そのいくつかを以下にご紹介したい。

「一般の人が能動的に参加できるのがいいですね。今はコンサートを開くのが難しい状況ですが、この空間楽器のプロジェクトは、別の音楽のありかたを提唱してくれていると思います。改善点としては、音のオブジェが置かれている区間を歩くと、少し音のズレが生じていることでしょうか。でもこれから5Gの時代がやってきますので、改善されてより面白いものになると期待しています」(川崎さん)

「はじめは、“音楽を体験しながら空間を体験するのか?”それとも“空間を体験しながら音楽を体験するのか?”、どちらなんだろうと思ったんです。ところが実際に体験してみると、そのどちらでもないということに気づきました」とは、藤井教授。白地の部分にとらわれれば壺に見え、黒地の部分を見れば対面する2人の顔に見える「ルビンの壺」の絵を例に挙げ、今回のプロジェクトは、どちらが“図”でどちらが“地”なのか、その関係性を意識させるものであると述べた。

シンポジウムで藤井晴行教授が触れた「ルビンの壺」の図

「概して今のアートというのは、個人の体験や思いが社会へと広がり、受け取り方が多様なほうが評価が高い傾向にあります。そういった意味でも、今回のプロジェクトは参加型のアート体験として優れていますよね。それぞれの参加者によって感じ方は異なるので、評価が多様になりますから。鑑賞者主体でわかりやすいものでもあって、日常のなかにさりげなく、ときに乱暴に入り込む非日常の音が身体感覚を揺さぶるというのも面白い。さらには、音が環境を劇場化してしまうともとらえられます。これは高山明の“移動演劇”をも連想させ、大変興味深いですね」(茂木教授)

大学周辺の寺院や寺院跡をテーマに、《ちりりん》を制作した作曲家の仲井朋子さんは、こう話す。

「たとえ音のオブジェにたどり着けなかったとしても、“あそこにオブジェがある”という意味性が既に生まれているんですよね」

大型貨物車の交通量が激しい環七大井ふ頭交差点付近に音のオブジェを配置した、作曲家の小宮知久さんは《アスファルトが擦れる》の制作者だ。

「僕自身、国道とインターチェンジが交差する場所のすぐ近くで生まれ育ったんです。普段、無機質な音を重ねて遊ぶのが好きなのですが、育った環境が聞いたりつくったりする音に影響しているのではないかと思ったことから、この場所を選びました。今回制作をしてみて、自分がつくった音なのか実際の音なのかわからなくなるような体験でした」

また、《Multiple Visitor Guidelines(東京国立博物館)》を制作したアーティストの中川陽介さんは、ソニックウォークをアーカイブと親和性が高いツールだと語る。

「東京国立博物館のウェブサイトは8カ国語に対応しているんですが、普段私たちは日本語のページしか見ないな、と。そこで他の言語のページをSiriに音読してもらい、その音のオブジェを博物館の付近に配置しました。また現在、美術館や博物館のウェブサイトには、新型コロナを考慮した注意書きなどを記した特設ページがつくられていますよね。でも、いつかそのページが不要になれば、消去されますよね。それをアーカイブとして残したら面白いと思ったんです」

古川教授。上野公園にて

「アートとしてだけでなく、観光ガイドや、災害が起きた際のアナウンス、商用イベントなど、多様な使い方の可能性がありそうです。“表現を開く”ことで、一見、芸術とは関わりのない分野や人々との架け橋になったらいいな、と思います」という古川教授。芸術という括りにとらわれないその視座で、表現を街へ、人へ、社会へと、開いていく。それは巡り巡って、「愛」につながっていきそうだ。

写真:高橋マナミ 文:中村志保 編集:小林沙友里