彼女たちは、作品を通して問いかける。

ジェンダーギャップのある現実を。

彼女たちは歌う

山城知佳子《チンビン・ウェスタン『家族の表象』》(2019年)

2020年8月18~9月6日、東京藝術大学 大学美術館陳列館にて行われた展覧会「彼女たちは歌う」。会場となった陳列館は、岡田信一郎が設計し、昭和4年に竣工された歴史ある美術館。東京藝術大学のシンボルでもある、赤いスクラッチタイルに包まれた美しい建物だ。内部もモダンで、漆喰の壁にアーチ型の階段、その傍らの窓から見える緑、そこから差す自然光。その佇まいは、訪れた鑑賞者に時間を忘れさせてしまうような魅力をもっている。

アートを通して、ジェンダーギャップを考える

展覧会「彼女たちは歌う」には一つ特徴がある。それは、“参加しているアーティストが全員女性である”ということ。本展覧会のキュレーターは、森美術館などでマイノリティの視点から世界を捉え直す展覧会やプログラムを数多く手掛けてきた経験をもち、東京藝術大学の美術学部先端芸術表現科で教鞭をとる荒木夏実准教授だ。

「東京藝術大学で行うこの展覧会は、ぜひこの陳列館で開催したかったんです。参加作家の11人中8人は藝大にゆかりのあるアーティストですが、藝大にもそれ以外にも、エネルギーあふれる女性アーティストがたくさんいる。その作品を集めた展覧会をこの伝統と趣のある場所で見せたかった」(荒木さん)

本展キュレーターの荒木夏実准教授

なぜ“女性だけ”の展覧会を開催するのか? その理由の一つは、日本におけるジェンダーギャップについて、アートを通じて問題提起したかったから。

「世界経済フォーラム」が毎年発表するジェンダーギャップ指数において、2019年に日本が153ヶ国中121位という圧倒的な低さを記録したのは記憶に新しい。また、内閣府による男女共同参画白書(平成28年版)によると、上位の役職ほど女性の割合が低く、平成27年時点で係長級17.0%、課長級9.8%、部長となるとわずか6.2%しか存在しない。

この男女格差は美術の世界においてはさらに顕著になる。日本の美術館学芸員の7割以上が女性だが、美術館館長の多くは男性で占められる。また、美大の学生数のおよそ7割が女性であるのに女性教員の数は非常に少ない。これは東京藝術大学美術学部においても例外ではなく、学生の約7割が女性なのに対し、教員のおよそ9割が男性である。フェミニズムをテーマとした作品を作りたいと思う学生は増えているのだが、男性教員から理解を得ることができないケースもあるという。そこで、2018年に赴任したばかりの荒木さんに制作相談に来る学生も多く、同時に様々な悩み相談を受けるそうだ。まるで「駆け込み寺」のように。

「意を決したように私の元を訪れる学生も少なくありません。彼女たちがこれまで体験してきたことのなかには、聞いているだけで辛くなるようなハラスメントの被害もあるのですが、本人がハラスメントと認識していない場合も多い。ハラスメント対策にエネルギーを取られてしまって、制作に充てられるはずの時間がどんどん奪われていく。これは本当に問題だと思いました」(荒木さん)

女性がサバイブすることを求められる社会で

ジェンダーギャップの高い日本では、女性としてサバイブする術を女性自身が内面化することを求められる。展示作品の菅実花《A Bath》は、作家自身が盗撮の被害に遭った経験を元に、美術史にしばしば見られる「浴女」をモチーフにしてつくられた作品だ。鑑賞者がまず見るのは水滴で曇ったガラス越しにぼんやりと見える浴室の中の裸の女性、と思われるもの。だが、浴室の中が露わになるにつれ、「彼女」は人間ではなく球体関節人形であることがわかる。球体関節人形という、人間のような“何か”が不気味さと美しさを醸し出す。鑑賞者は「のぞき」という行為を通して、盗撮する側の暴力性を知ることになる。

菅実花《A Bath》(2020年)

副島しのぶ《人形が悲しみを演じるとき》にも、人間と無機物である人形のあわいにある存在が登場する。人形はこちらを見つめ、呼吸し、涙を流す。有機物の涙であれば共感できても、無機物の涙には共感できるだろうか?

副島しのぶ《人形が悲しみを演じるとき》(2020年)

東京藝術大学の学生である乾真裕子の《月へは帰らない》は、平安時代に書かれた『竹取物語』に登場するかぐや姫を題材にしている。絵巻を大胆に切り抜き、現代的な真っ赤な線を引くことで、「なぜかぐや姫は月へ帰らなくてはならなかったのか」と問題提起をしている。そして「男に家事をさせるなんてとんでもない、男は座っているもの、家事をするのは女」という価値観を植え付けられて育てられてきた母と母の生家を訪れ、作家は男性と女性の狭間という存在であるドラァグクイーンのメイクで母の着物を身につけ、「月へは帰らない」と歌う。

乾真裕子《月へは帰らない》(2020)

遠藤麻衣《私は蛇に似る:「肥前国風土記」より》、《 私は蛇に似る》も、古典を自らの身体で表現し直した作品だ。「肥前国風土記」に記された蛇と人間の女性との交わりの場面を、作家が影響を受けた90年代の漫画調に仕上げ、作家自身も蛇の姿を擬態し、ペットのウズラを握りしめている。

遠藤麻衣《私は蛇に似る:「肥前国風土記」より》(2020)、《私は蛇に似る》(2020)

山城知佳子《チンビン・ウェスタン『家族の表象』》は、今まさに問題が起こっている沖縄の辺野古の海を舞台にした作品。登場するのは、若い家族と、老人と孫娘の家族たち。若い家族は美しい沖縄の海を埋め立てる仕事をする男性とその妻、愛する子どもたちで構成されている。妻は社会の歪みから目をそむけ、悲痛なまでに自分を押し殺して「ステレオタイプな幸せ」を守ろうとする。その一方で、老人と孫娘は先祖の土地と沖縄の伝統を守る暮らしを続けている。娘は全身に入れ墨が入っているアーティスト。もともと沖縄には女性が手に入れ墨を彫る「ハジチ」という文化があったが、1899年に日本政府が禁止したという歴史がある。沖縄の海を壊す男性と、沖縄の文化を守る娘は、バーのカウンター越しに対峙する……。「マカロニ・ウエスタン」ならぬ「チンビン(沖縄の菓子)・ウェスタン」の悲喜劇だ。

山城知佳子《チンビン・ウェスタン『家族の表象』》(2019年)

小林エリカ《彼女たちの戦争》では、歴史の中で激動の人生を送った女性をイラストとエッセイで語り継ぐ試み。核分裂の発見をしたユダヤ人女性のリーゼ・マイトナーはナチスによるユダヤ人弾圧によって排斥され、共同研究者の男性だけがノーベル賞を受賞し、本人は亡命の旅に出る憂き目に遭うことになる。放射能の名付け親であるマリ・キュリーも紹介されているが、過去の放射能研究者に女性が多かったのは、当時は新しい分野で男性研究者があまり手を出さなかったため、女性研究者が冷遇された科学界で「サバイブ」するために女性が多く参入したからだと作家は語る。

小林エリカ《彼女たちの戦争》(2020)

作家が「関係性」をどう表現するのか

ユゥキユキ《あなたのために、》では、過保護で子離れできず、「あなたのため」と言い続ける母親と決別しようとする自分自身が描かれる。母と共に編んだ素材で作られた巨大な編みぐるみは、母が娘たちの自立を受け入れられず、娘代わりに可愛がっている人形をあらわしている。また、作家は内面化された母性「インナーマザー」をかたどった人形を海に捨てようとするが、捨てきれずに持って帰ってきてしまう……。さらに編みぐるみの中には、ボーイズラブの登場人物に扮した作家が登場する映像が流れる、重層的な構造の作品である。

ユゥキユキ《「あなたのために、」》(2020年)

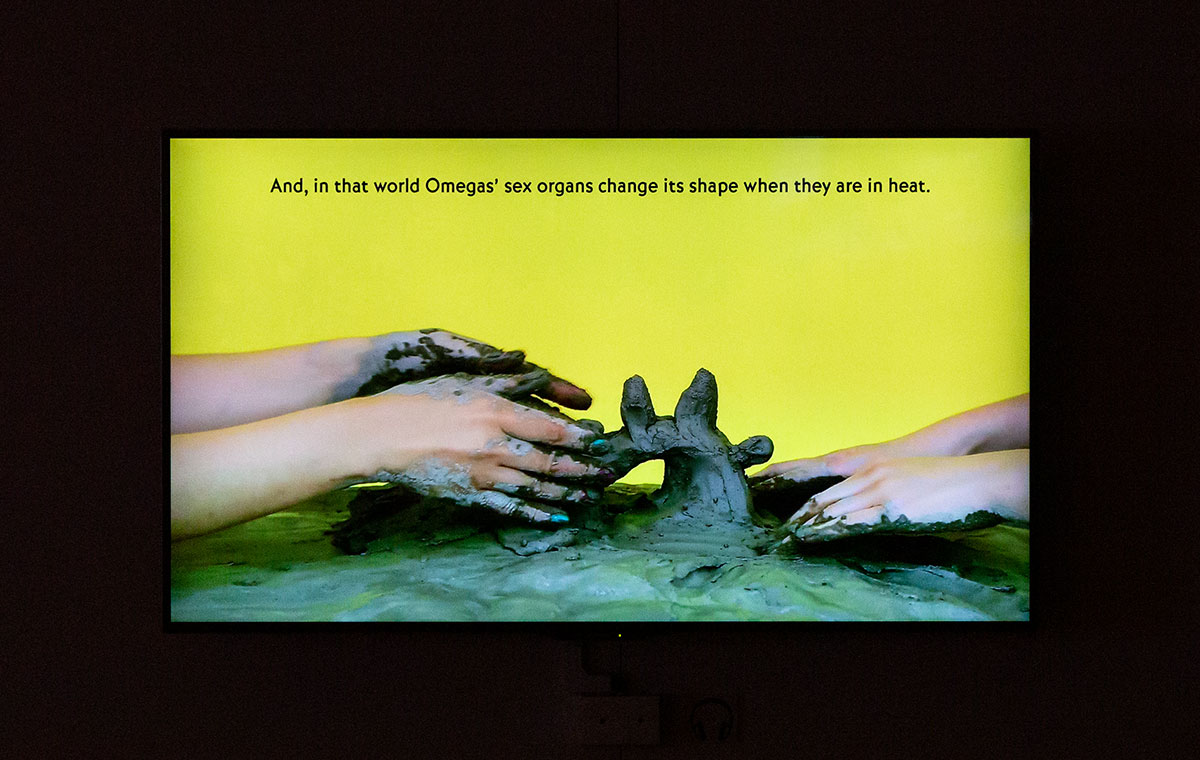

遠藤麻衣 × 百瀬文《Love Condition》も、性のありようの多様化が問われる作品である。そういえば作家表記の「×」はボーイズラブにおける関係性を表すものでもある。作品中では作家二人が理想の性器、男性の妊娠、ジェンダーや個体にこだわらないセックスなどについておしゃべりしながら粘土で「新しいかたちの性器」を作っていく。

遠藤麻衣 × 百瀬文《Love Condition》(2020)

百瀬文《Social Dance》では、恋人である男性と女性の関係性が描かれる。女性はろう者である。聴者である男性に向かって手話で「今までされていやだったこと」を訴え、男性は女性の手を優しく握って謝罪しようとする。男性の「優しさ」に悪気はないが、それはろう者である彼女の口を塞ぐのにも等しい行為である。優しさが暴力へと無意識に変化してしまう恐ろしさを描いている。

百瀬文《Social Dance》(2019)

金仁淑《Stacking hours 2001-2018》は、韓国人である作家自身が在日コリアンの家族と学校、在独コリアンを取材した写真で構成されたインスタレーション。17年という時間が過ぎる間に、少女は大人になり、そして花嫁姿を見せている。

金仁淑《Stacking hours 2001-2018》(2020)

鴻池朋子《インタートラベラー》はサイトスペシフィックなシリーズの新作。作家が選んだのは、美術館の窓際だった。絵具で汚れた少女の足が、美しくも恐ろしい狼の毛皮から覗いている。まさに陳列館でしか見ることのできない奇妙な美しさを湛える作品だ。

鴻池朋子《インタートラベラー》(2020)

スプツニ子!《生理マシーン、タカシの場合。》では作家自身が扮するトランスベスタイト(異性装者)の「タカシ」が「生理マシーン」を装着する。日本のポップソングとミュージックビデオのスタイルで複雑な問題をポップに描写する。

スプツニ子!《生理マシーン、タカシの場合。》(2010)

芸術の根底にはLOVEがある

見事な作品が揃ったこの充実した展覧会では、日本における女性アーティストの高い実力が秀逸に示されている。これらの全ての作品の根底には、「愛」があると荒木さんは語る。

「芸術の力は、痛みとか、嫌だったこととか、トラウマのようなものも昇華して、ビジュアルに魅力的なものとして表現できること。苦しいし辛いし嫌だった、という思いをクレームではなくて、きちんと表現することが大切なんです。抽象化して提示されることによって、全く違う境遇でも、『この感じ、わかる』と鑑賞者に感じさせてくれる。そこには愛、LOVE があると思うんです。タブーを提示することで、自分だけではないんだ、と鑑賞者の共感を呼ぶことが LOVE に繋がっていると思います」(荒木さん)

会期中、ジェンダーをテーマにした3回のトークイベントが行われ、出展作家や社会学者の上野千鶴子氏らゲストたちの議論がオンライン配信された。

展覧会公式サイトではウェブマガジン『彼女たちは語る』も発行された。参加アーティストたちが自身の女性としての経験を中心に、社会や教育の課題について活発に議論しているインタビューが掲載されていて興味深い。トークや展覧会画像はアーカイブされ、ウェブマガジンはまだまだ連載が続くので、ぜひアクセスしていただきたい。

展覧会記録とウェブマガジン

トークイベント記録

写真:高橋マナミ 文:齋藤あきこ 編集:小林沙友里