ドイツ語で音楽を意味する「ムジーク」と、ダンスを意味する「タンツ」を組み合わせたその名の通り、音楽とダンスを混ぜて遊ぶことで、様々な考え方やものの見方、価値観に出会う体験を提供する「藝大ムジタンツクラブ」。国際芸術創造研究科の教育研究助手・酒井雅代を中心に2018年に始動し、親子向け公開講座として展開してきた。そして今回は足立区と協働で「音楽と数字」をテーマに、バッハとピタゴラスをフィーチャーし、ワークショップを開催。子どもたちには楽器を使った寸劇、フルーツバスケットやダンスなどを通して遊びながら学べる場を展開し、保護者にはそうした学びの大切さを伝えた。

曲を数えて飛んだら準備OK!?

1月11日、土曜日。東武スカイツリーライン西新井駅から徒歩3分の複合施設、ギャラクシティ内の会場に着くと、20人ほどの子どもたちが集まっている。子育て支援を目的にした今回は、小学1~3年生の子ども向けにワークショップを行う一方、保護者向け講座を別室で同時開催するという。年末年始の連休が明けてから最初の週末、子どもたちは一緒に出かけてきた保護者と離れて寂しがったりしないだろうか、と思いきや、「バッハの音楽と数字を使った準備運動」とやらが始まると、皆、嬉々として動き始めた。

準備運動は、ピアノとヴァイオリンの生演奏によるバッハ「ヴァイオリンソナタ c-moll」に合わせて足踏みし、「3」と言われたら3拍め、「4」と言われたら4拍め、と示された数字のところでジャンプする、というもの。

ここで、藝大ムジタンツクラブのリーダーたちを紹介しよう。慣れた様子で進行役を務めながらピアノを弾くのは、藝大の国際芸術創造研究科の教育研究助手で、藝大ムジタンツクラブ発起人である酒井雅代さん。ヴァイオリンは、プロのヴァイオリニストであり、ワークショップデザイナー、音楽ファシリテーターとしても活動する南條由起さん。二人の演奏に合わせて振り付けをするのは、酒井さんと同じく国際芸術創造研究科の教育研究助手で、コンテンポラリーダンサーの山崎朋さん。また、別室で保護者向けにムジタンツが行っていることの解説や目的も含めて、子育て支援の講座を行ったのは、国際芸術創造研究科の特任助手の石川清隆さん。さまざまな背景をもつ人々が、アートを介して人や社会と関わる活動を通して出会い、仲間となってその可能性を広げているのだ。

酒井雅代さん(左上)は桐朋学園大学研究科(ピアノ専攻)修了。ヴァイオリニストのマイケル・スペンサーのアシスタントとして音楽ワークショプを開催してきた経験をもつ。南條由起さん(右上)は東京藝術大学大学院修士課程修了、英国王立音楽院大学院修了。ロンドン交響楽団の演奏会に出演し研鑽を積んだ。山崎朋さん(左下)は東京藝術大学大学院芸術環境創造分野修了。非劇場的空間で作品制作をおこなうパフォーマンスプロジェクト「居間 theater」の中心メンバーとしても活動。保護者向け講座担当の石川清隆さん(右下)は、ワークショップのコーディネートや運営を行う「Foto-Musica」を主宰。青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラムでも講師を務める。

ピタゴラスの発見をみんなで再現

準備体操をひとしきり終えると、まずはピタゴラスのお話に。子どもたちもよく知るテレビ番組「ピタゴラスイッチ」のタイトルの元にもなっているピタゴラス(紀元前582~496年)は、古代ギリシャの哲学者、数学者だが、音階の主要な音程に対応する数比を発見したともされている。リーダーたちは、ピタゴラスが、鍛冶屋のハンマーが発する協和音から音程と重量の関係を発見したという逸話を、トーンチャイムを使った寸劇で再現。

その後、ドは「1」、ド#は「2」、レは「3」……と番号がつけられたトーンチャイムが一人ひとりに配られ、示された数字を持った人がトーンチャイムを振って音を出すことに。よく響き合う音の数字を見てみると、「同じ数字が繰り返されている」「同じ数ずつ増えている」など、法則がわかってくる。

バッハの曲でフルーツバスケット&ダンス

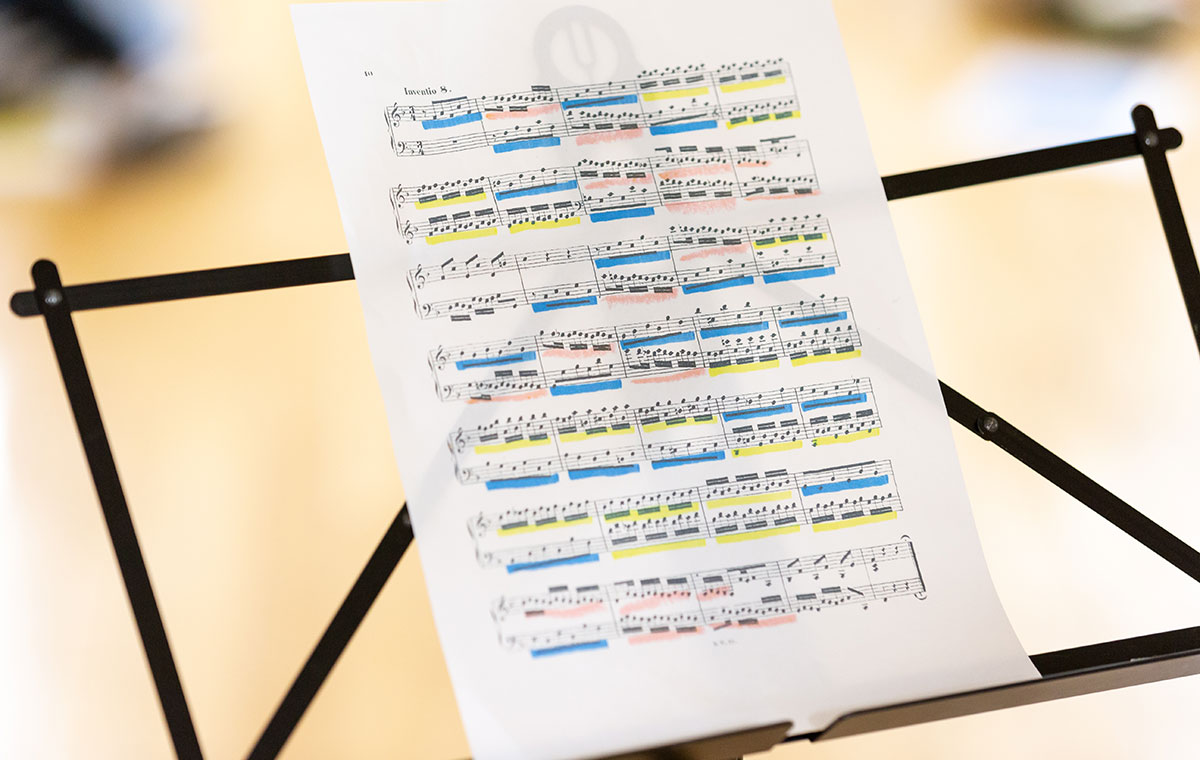

続いて、バッハのお話。ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)は、子どもたちから「音楽室に絵があるー」という声もあがった、18世紀のドイツで活躍した作曲家、音楽家。彼の「インベンション8番」という曲のメロディーが大きく3つのパターンに分けられるということから、その3パターンを線の形や色で表したカードが床に貼られている。3種類のメロディーを覚えた後は、ランダムな演奏に合わせてカードをタッチするカルタ、フルーツバスケットといったゲームで大盛り上がり。

休憩をはさんで、いよいよ「インベンション8番」でダンス。山崎さんが3つのメロディーそれぞれにつけた振りを示し、音と動きの関係も考えながら、一緒に踊ってみると……線の形や色も手伝ってか、なかなかいいかんじだ。

しかし、もう一つ上のレベルがあった。この曲、実はカノン形式で、右手のメロディーを左手が追いかける形になっている。2つのグループに分かれてそれぞれに踊ろうとすると、他方につられてむずかしいが、右手部分を山崎さんが、左手部分をヴァイオリンの南條さんがリードしながら、なんとかクリア。

最後に、シャルル・グノー(1818~1893年)がバッハの『平均律クラヴィーア曲集 第1巻』の「前奏曲 第1番 ハ長調」に美しいメロディーをのせた名曲「アヴェ・マリア」を酒井さんと南條さんが演奏。ご褒美のような美しい音楽を聴きながら子どもたちは息を整え、ワークショップは終了した。

保護者向け講座で伝えた学び方、関わり方

身体を使って身近な「数字」から音楽にアプローチした子どもたちは、「楽しかった!」「楽器の演奏を習ってみたくなった」「楽器を作りたくなった」といった感想を口にし、別室で講座を受講していた保護者たちと合流した。

3つのパターンごとに色分けされた「インベンション8番」の楽譜。

ワークショップデザイナー・コーディネーターの石川清隆さんによる保護者向け講座のタイトルは、「音×表現で引き出す!! 子どもの潜在能力発見術!」。「やってみながら学ぶ」という学び方と、「支援者として見守り、引き出す」という子供との関わり方について話した。

正解が存在しない、こと人間関係などにおいては、はじめはできなくてもやりながら慣れていくという学び方があり、「できるようになってきた」という体験を重ねていくことで、「これからもできるようになっていくだろう」という予見を抱くことができ、自己効力感をもつことができるようになる。そのためには子どもが一人でできることを手伝わず、支援者として見守ることが大切。

大まかにはこういった内容だが、これは藝大ムジタンツクラブの根底にある考え方で、今回のワークショプにおいても、子どもたちに質問して回答を待ったり、子どもの気づきを拾い上げてシェアしたりと、丁寧に、ときに大胆に、子どもたちが自らステップを重ねられるよう心がけていると感じられた。

「I LOVE YOU プロジェクト」としてやる動機

「I LOVE YOU プロジェクト」は「芸術は人を愛する」をテーマにしているが、今回はそれをどのように解釈したのだろうか。コーディネーターの石川さんは藝大ムジタンツクラブの活動を「未来の人への投資」だと言う。「人は誰しも『より良くありたい』と思うものですが、その人自身が思うより良い方向に行けるように試行錯誤する機会を提供できればと。そういう環境さえ作ってあげれば、大人がいなくても子どもにとって学びになりますから。子どもが学んでいる現場から大人が学ぶこともあります」

「ワークショップのときに『あの子まだやってないからやらせてあげて』と思いやりが生まれたり、上の学年の子が下の学年の子に教えてあげたり、子どもの方が大人以上に、知らない人同士で助け合えるところはありますね」とヴァイオリンの南條さん。

発起人の酒井さんはこう話す。「そもそも私の核にはクラシック音楽があって、それは敷居が高く閉じられたものとされていて、実際に構造が複雑だったり文法をある程度知っていないと深く楽しめないところもあるんですが、切り出しようによっては、音楽だけでなく、異文化など、その先に広がるいろいろなものが学べると思うんです。それを素直に面白がってくれる子どもたちと同じ場所に立って楽しみたいという気持ちがあります」

「“面白がる”という力は、今すごく必要なんじゃないかと思います」とはダンスの山崎さん。「自分はこういう見方しか知らなかったけど、別の角度から見る人もいる、と知ることは、社会における寛容さにもつながる気がします。子どもの時期に、クラシック音楽を全然違う角度からやろうとしている大人たちがいるっていうことが、子どもたちにとっても刺激になってくれたらうれしいですね」

芸術に「愛」を感じる時

「I LOVE YOU プロジェクト」にちなんで、芸術に「愛」を感じる時があるとしたらどんな時だろうか。「ワークショップの最後に『アヴェ・マリア』を演奏し終わった時、それについて言葉で喋ったわけではないけれど、みんなに伝わったんだなと感じましたね」と南條さんは言う。

「弾いてる最中も、客席の空気がぐっと集中して『ものすごく繋がってる!』という瞬間や、『ちょっと引いてしまったかなぁ』『戻ってきたかなぁ』という瞬間はありますね。あと、すごく良いものに触れたときにグッとくるっていうのもある意味そうなのかも」と酒井さんが続ける。

石川さんは先述の「より良くありたい」願望について「芸術作品は、作者がその願望に対して最大限の力を尽くした挑戦の跡と言えるのではないかと。その『挑戦の跡』から、『あなたはより良くあっていいのだ』、と励まされるような。その作品からのメッセージは万人に共通するものではないだろうけれど、自分が望む方向と合致した作品が、自分が想像できる限界をスポーンと超えてきたときに、その人に『響く』っていうことなんじゃないかな」と語る。

「こうありたい、という理想の姿って自分ではなかなかわからなかったりするじゃないですか」とは山崎さん。「私ももともとクラシック音楽をやってはいたんですけど、そこまでの思い入れはなくて、かと言って他に何をしていいかもわからず、高校の時は学校に行きたくない時期もありました。たまたま藝大の音楽環境創造科を見つけて、いろんな分野を行ったり来たりして、こんなことまでやってもいいんだって気づけたから、自分を作り直すことができたんです」。芸術は「こうありたい」の指標にもなり得るのかもしれない。

写真:高橋マナミ 文:小林沙友里